茨城県内の基準地価 4年連続上昇 TX効果波及

茨城県は16日、7月1日時点の基準地価を発表した。住宅地、商業地、工業地を合わせた全用途の平均は前年に比べ1.3%増え、4年連続で上昇した。つくばエクスプレス(TX)沿線で続く地価上昇がJR常磐線沿線を含めた県南地域で地価を押し上げているほか、県全体に波及している。

調査は全547地点で実施した。昨年と同じ地点は543地点で、このうち地価が上がったのは住宅地が150地点、商業地が44地点、工業地が27地点。いずれも前年の上昇地点の数を上回った。

平均変動率は住宅地が1.2%増え、3年連続で上昇。商業地は1.8%増の4年連続、工業地は2.0%増の10年連続と、それぞれ上昇傾向が続いた。上昇幅についても、各用途で前年よりも広がった。

前年より上昇した地点数を地域別に見ると、最も多かったのはつくば市の38地点。次いで、土浦市21、水戸市17、龍ケ崎市14、神栖市13と続いた。水戸市は前年より9地点増え、増加した地点数では最多だった。全体では41増の221地点となった。

前年から大きく上昇した「変動率1位」は、住宅地がつくば市みどりの東で3年連続。全国でも5位に入った。このほか、15位までの上位をつくば市や守谷市のTX沿線が占めた。商業地は2年連続でつくば市研究学園5丁目、工業地は常磐自動車道谷和原インターチェンジ(IC)から約2.5キロの守谷市百合ケ丘1丁目だった。

地価の上昇傾向について県地域振興課は、TX沿線の大幅な上昇やJR常磐線、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)IC周辺などでの上昇傾向がけん引していると分析。「県南地域を中心に、他の地域でも変動率の好転や下落幅の縮小がみられる」とした。

県地価調査代表幹事の羽場睦夫不動産鑑定士は「TX沿線における地価上昇は例年以上に大きく、影響が高まりつつある」と指摘。同沿線の千葉や埼玉県内側では供給余力がなくなっている現状に触れ、「需要が茨城に向いている」と説明した。

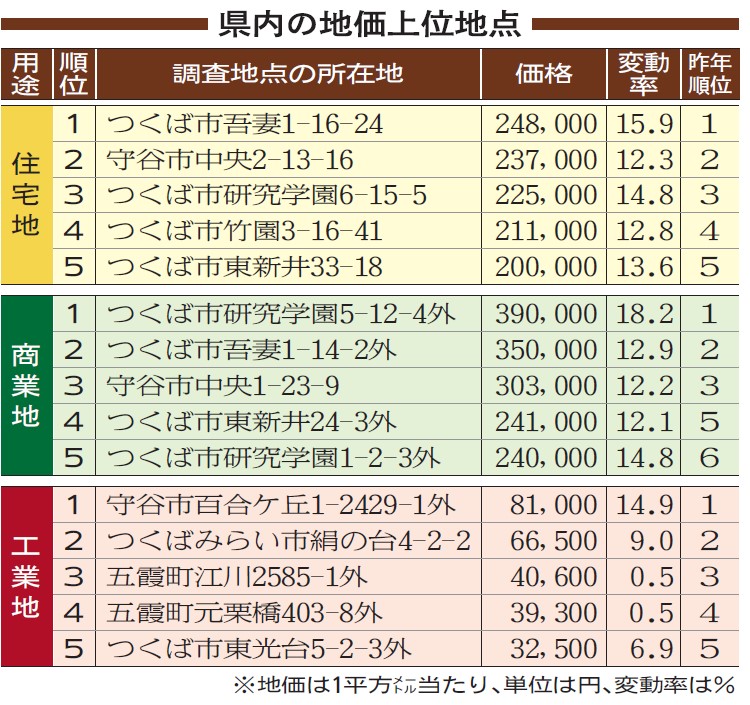

各用途の地価上位5地点は前年からほぼ変化がなく、TX沿線や圏央道IC周辺が占めた。住宅地はつくば市吾妻1丁目で11年連続、商業地は同市研究学園5丁目で4年連続、工業地は守谷市百合ケ丘1丁目が2年連続で首位だった。上位5地点に水戸市は入らなかったものの、「マンション需要もあり、商業地では安定的に推移している」(羽場氏)。

最も下落率が大きかったのは、住宅地が日立市西成沢町1丁目、商業地はひたちなか市湊本町だった。いずれも人口減少や高齢化が進んだことで、土地需要や集客力の低下が要因とみられる。