避難指示 テレビで応答 茨城県、システム開発、実証実験へ

家庭のテレビに映された避難指示の呼びかけに、住民がリモコンのボタンで応答する-。茨城県は災害時、市町村と住民がテレビを通じて、互いに情報をやりとりできるシステム構築を進めている。テレビを介した応答で住民の避難を促して「逃げ遅れゼロ」につなげ、避難した人数把握や円滑な支援に、やりとりのデータを役立てるのが狙いだ。同県常陸太田市で2月8日、同システムの実証実験を行い、有効性を検証する。県によると、全国で初めての取り組み。

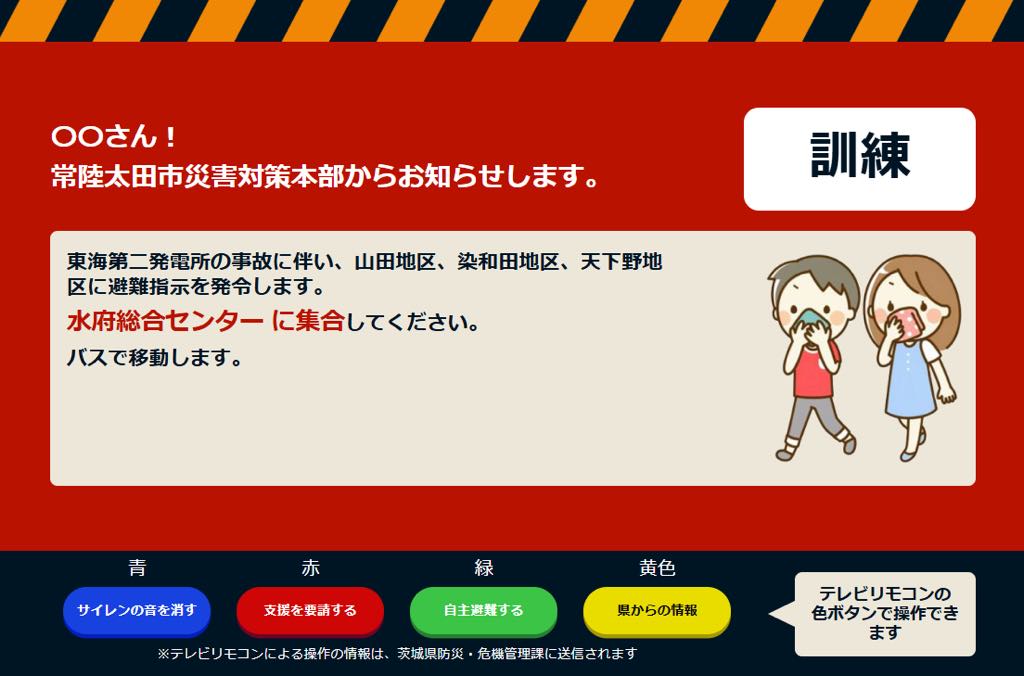

システムは自然災害や原子力事故の際、自動でテレビの電源を入れ、画面と音声で市町村が発令した避難指示などの情報を通知する。住民は「支援要請する」「避難する」など、色分けした表示と同じ色のリモコンボタンを押して自らの状況や行動を伝える。

利用には事前にテレビとシステムをつなぐ専用機器との接続が必要。相互の情報伝達はインターネットを活用する。一人一人に適した情報を届けるため、個人の同意を得た上で、氏名や住所、要支援者かどうかなど市町村が持つ個人情報を活用する。

災害時の避難情報は現在、防災行政無線や緊急速報メールなどを通じて市町村単位で発信される。ただ、情報を受け取った住民が実際に避難したかどうかを行政側が確認するのは難しいのが課題だった。

今回のシステムで「自分や家族に身の危険が迫っていると感じてもらいたい」(県防災・危機管理課)として、世帯主の名字を表示。音声でも読み上げて避難行動を促す。

市町村は住民からの応答を基に、住民の避難状況の把握や効果的な避難支援、救助につなげる。避難所に届ける物資数の把握、必要な服用薬の確保などに活用する可能性もあるという。

総務省の2023年度の調査によると、信頼できる情報を得る手段として、調査対象者1500人の約半数がテレビを挙げた。30代以上は年代が高いほどテレビを挙げる割合が高く、70代は1日の平均視聴時間が5時間を超えた。県はこの調査を踏まえ、高齢者に避難情報が届きやすい媒体としてテレビを選択した。

開発費は3億円。全額を国の交付金で賄う。

実証実験は常陸太田市の原子力災害広域避難訓練の一環で実施する。同市の旧水府地区では避難指示を出す一方、旧常陸太田地区は屋内退避の指示までにとどめる。避難所の受け付けにはICカードを使い、住民避難の状況を県と市で共有する。

県の担当者は「来年度も実証実験を複数回行う方針。実証から浮かんだ課題を改善し、運用化を目指したい」としている。

最近の記事

茨城の求人情報

データ入力・タイピング/未経験OK好きな街で楽しく自分らしく働きませんか 【株式会社スタッフサービス】

エリア:茨城県

雇用形態:派遣社員

給与:時給1,140円~1,400円

スポンサー:求人ボックス