【その他】

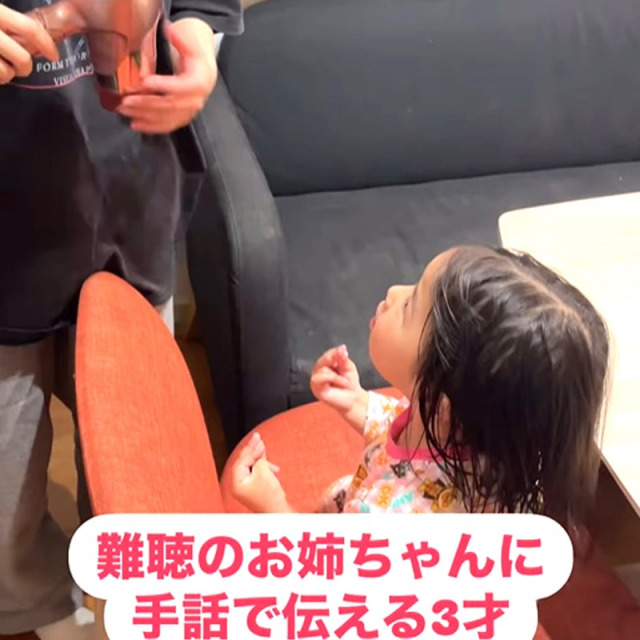

19歳差“難聴”の姉にドライヤーをかけてもらう3歳妹の“手話”に反響「優しい世界ですね」「こんなお姉ちゃんが欲しかった」

お風呂上り、22歳のお姉ちゃんにドライヤーをかけてもらう3歳の女の子。難聴の姉にドライヤーのお願いや感謝の気持ちを手話で伝えている。その微笑ましい様子をおさめた動画が、「優しい世界ですね」「こんな世話してくれるお姉ちゃんが欲しかった」「手話表現が自分のものになってる」などと64万回再生を超える反響を呼んだ。動画を撮った当時の状況や5人のきょうだいの普段の関係性などについて、投稿者のお母さんに聞いた。

【写真】「ドライヤーをかけて…」19歳差“難聴”の姉に“手話”でお願いする3歳妹「優しい世界ですね」

◆大好きな姉を真似て手話を覚えた3歳妹「障害に関係なく歳の離れた姉妹の仲良い姿がうれしい」

――動画を撮影した当時の状況について教えてください。

「お風呂に入る前から三女が長女に『ドライヤーをしてもらいたい』と言っていたので動画を撮りましたが、まさかこんなに反響があるとは思いもしませんでした。三女は最近手話に興味が出てきて、長女に伝えたいというよりも、大好きな長女の手話を真似することで自然な手話に見えているのだと思いました。親としては、障害に関係なく歳の離れた姉妹が仲良くしてくれて、長女がよく面倒をみてくれることがうれしいです」

――5人きょうだいのくりた家では長女と次女が聴覚障害とのことですが、お子さんたちにどのように伝えたのでしょうか?

「長女は幼稚部からろう学校に通っていて、長男は一緒にろう学校に行ったりもしていたので、自然にきこえないことを理解していたと思います。次男と三女には長女と次女の耳が生まれつききこえづらいことを普段から伝えていましたし、長女と手話で会話しているところをよく見ていました」

――ご家族ではお子さんたちとどのように手話を習得しているのですか?

「まず長女がろう学校幼稚部に通っているときに母親が手話を覚えました。ろう学校は『お母様が手話を覚えてくださいね』という雰囲気でした。長女はろう学校で指文字から覚え、その後は手話サークルに行ったり、母親から教わったりしました。手話や指文字を書き言葉にかえることがとても大変でした」

――他のきょうだいたちはいかがですか?

「長男は手話は全く使えず、次女もほとんど使えません。次女は地域の幼稚園、小学校、中学校に通い、ろう学校は週1回の通級という形をとっています。次男と三女は手話サークル、YouTube、本など活用していますが、まだ小さいので、学びというよりは真似っこ遊びをしているという感じです」

◆「頼り合える家族でいたい」障害や血の繋がりなど関係なくいつまでも5人が仲良くしてほしい

――5人きょうだいの構成とそれぞれの性格を教えてください。

「難聴の長女(22歳)は、小さい頃から社交的で地域のお友達とも遊んでいました。粘り強く、やると決めたらとことこん取り組むタイプですね。長男(19歳)は、慎重派でデリケートタイプ。自信があるものには積極的に取り組み、頭の回転が速いです」

――次女さん、次男さん、三女さんは?

「難聴の次女(14歳)は、ダンス、テニス、絵、ギターなど、なんでも挑戦するタイプ。歴史が好きで御朱印集めが趣味です。次男(5歳)は、よく喋り、外で遊ぶのが大好きです。三女(4歳)は、お兄ちゃんやお姉ちゃんたちにもしっかり意思表示し、負けず嫌いな末っ子です」

――きょうだいにまつわるエピソードはありますか?

「長女と長男は小さい頃から10代後半までたくさん喧嘩をしていました。言った、きいてない(きこえていない)と意思疎通がスムーズにいかないことでお互いにイライラして、間に親が入って通訳をすることもありました」

――よかったことは?

「長女・長男・次女は同じダンススタジオでダンスを習い、3人でチームを組んでイベントにも出ていました。一緒に電車で通い、発表会やイベントに出るために3人で集まって話し合いや練習もしていたので、共通の趣味があってとてもよかったと思っています」

――子育てをする中で、大切にしていることはありますか?

「5人きょうだいがいつまでも仲良くしてほしいと思っています。ステップファミリーでもあるので、障害や血の繋がりなど関係なく、頼り合える家族でいられたらと思っています」

――幸せを感じる瞬間は?

「長女、長男、次女が、次男、三女と遊んでくれたり面倒を見てくれたりして、とてもうれしいです。逆に、次男と三女が『お姉ちゃんやお兄ちゃんたちと遊びたい! 会いたい!』と言って駆け寄って行く姿を見ると、本当に幸せを感じます。

◆「障害への理解や配慮はまだまだ…」少しでも身近に感じてもらえるようにしたい

――きこえない、きこえにくい子ども達の交流会「いばらキッズのWA」(茨城県内)の活動もされています。Instagramでは聴覚障害に関する情報を発信されていますが、そこにはどのような思いがあるのでしょうか?

「『いばらキッズのWA』は、2007年から地域のろう学校と連携して聴覚障害の情報があまり得られない保護者の方々や子どもたちの交流の場として発足しました。SNSに投稿を続けている理由は、昔活動してくださっていた方々に今も活動を続けていることを知ってもらいたいたいという思いと、いろいろな方に協力もしていただきたいという考えからです」

――素晴らしい取り組みですね。

「今はSNSが普及して昔より情報が届きやすくなっているとはいえ、実際には身近に聴覚障害の方がいなかったり、接したことがなかったりする方がほとんどで、障害への理解や配慮はまだまだという印象です。だからこそ、なるべく身近に感じてもらえるように、日常生活や見慣れたシチュエーションを意識して投稿しています。動画を見てくれた方が、画面の中の人という感覚ではなく、地域で生活している姿として想像してくれたら、聴覚障害を意識してもらえて、自然に接してくれるのではないかとも思っています」

――SNSを始めた経緯を教えてください。

「もともと聴覚障害の姉妹が生活している姿をポジティブに捉えてもらいたいという思いがありました。コロナ禍になり「いばらキッズのWA」のイベントが開催できなくなり、学校もリモートや休講になり、何かできることはないかと考えて、TikTokを始めました。ありがたいことに、たくさんの温かいコメントをいただき、Instagramも活用し始めたという流れです」

――勇気づけられたり頑張ろうと思えたりするようなコメントはありましたか?

「『補聴器が汗に弱いことを知らなかった』『口を見て言葉を読み取っているなんてすごい』『動画を観ていて手話を覚えたくなった』『声をかけても気づかないときは肩を叩けばいいことがわかった』など、障害への理解と応援の言葉をたくさんいただきました。長女が三男(1歳くらいのとき)を抱っこしながら受験勉強をしている動画に対し、受験生や試験前の方々から『やる気が出なかったけど頑張ります』『見習わないと!』といったコメントがあり、少し役に立てているような感じがして、こちらも頑張ろうと思えました」

――なかには辛辣な言葉などもあったのでしょうか?

「私たちのアカウントには、辛辣な言葉はまったくと言っていいほど来ていません。『頑張って』『可愛い』『応援している』『負けないで』などの温かいコメントは、子どもたちの自信にもつながりました。アカウントは親管理で、子どもが投稿しないようにしたのもよかったと思っています」