【PR TIMES 企業向けシステム・通信・機器】

AI導入“成功率5%”の現実。海外AI事情から見えた、日本企業が今取るべき“次の一手”

株式会社Helpfeel

100件以上の海外商談を通じて明らかになった、AI活用の落とし穴と成功の鍵をHelpfeelが解説

企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を提供する株式会社Helpfeel(本社:京都府京都市、代表取締役/CEO:洛西 一周、以下「Helpfeel」)は、2025年10月1日、東京オフィスにて報道関係者向け勉強会「なぜ日本のスタートアップは失敗するのか──海外最新AI事情と成功条件」を開催しました。

当日は代表の洛西 一周と海外事業担当のベンジャミン・フォーデンが登壇し、北米での商談・視察を通じて得た100件以上の事例をもとに、海外AI市場の実態と、日本企業がグローバルで成果を出すための条件について語りました。

株式会社Helpfeel 代表取締役/CEO 洛西 一周(左)、海外事業担当 ベンジャミン・フォーデン(右)

■AI導入率78%、成功率5%。「導入すれば成果が出る時代は終わった」

「AIを導入したのに成果が出ない」──。

そんな企業の声が、いま世界中で聞かれています。生成AIの普及により導入は急速に進む一方で、実際に効果を上げている企業はわずか5%にとどまっています(※1)。“導入すること”が目的化し、本来の業務改善や顧客体験の向上につながっていないケースが増えています。

海外で生まれたテクノロジーの潮流は、一般的に1~2年後に日本へ波及するといわれています。いま海外で起きている課題は、近い将来の日本企業の姿を映すものです。Helpfeelでは、海外での視察や現地企業との対話を通じて得た知見から、AI活用における課題と成功の条件を分析しました。

■海外AI事情:AI導入率78%、成功率5%。「とりあえず導入」から「運用で支える」時代へ

アメリカでは、企業のAI導入率が2023年の55%から2024年には78%へと急上昇しています(※2)。一方で、日本のカスタマーサービス分野における導入率は32%と、国際平均の57%を大きく下回っています(※3)。

AIを導入しても実運用で成果を出せないことが課題となっており、企業のAI戦略が転換期を迎えていることがわかります。

Helpfeelが紹介した事例のひとつでは、AIによって700人のオペレーター業務を置き換えた大手グローバル企業が、顧客満足度の低下を受けて人によるサポートへ戻す結果となりました。AI導入の本質は“人を減らすこと”ではなく、“人の力を高めること”。成功している企業の多くは、人間の判断をAIで補完し、業務効率と品質を両立させています。

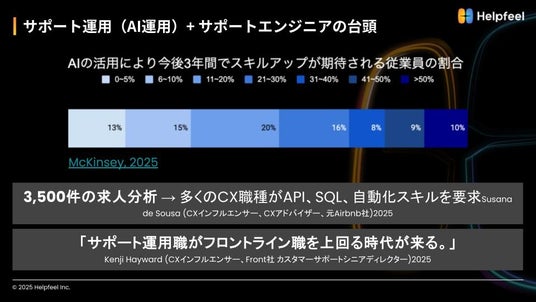

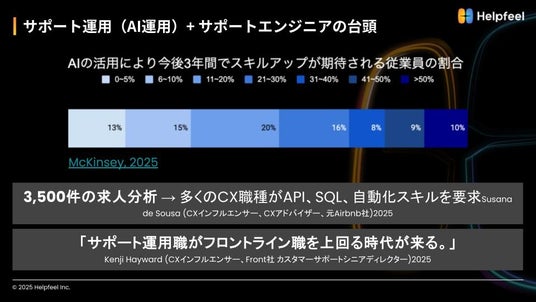

AI導入の広がりに伴い、カスタマーサポート職に求められるスキルも大きく変化しています。これまでのように“感情に寄り添う対応”だけではなく、APIやSQLを理解し、AIを活用して業務を自動化する「サポートエンジニア」としての役割が期待されています。人とAIが協働する時代において、現場でAIを適切に運用し、成果につなげられる人材が求められています。

AIベンダーのあり方も変化がみられ、単なるツール提供から導入後の運用支援やコンサルテーションまでを含めた「伴走型」モデルへの移行が進んでいます。北米企業との対話のなかで、Helpfeelが高く評価された要因のひとつがこの「コンサルテーションサービス」でした。

海外企業との対話を通じて見出された“次の一手”は、AIを単に導入することではなく、顧客志向と技術志向を兼ね備えた人材を育成し、運用改善を継続できる体制を整えることにあります。こうした取り組みを通じて、人とAIが共に成長する基盤を築くことが重要だとしています。

■グローバル展開の成功条件:「現地理解」と「引き算思想」、そして「プロダクトベース」

次に、世界で成果を上げている企業の共通点を3つ紹介しました。

- 現地理解:経営層や開発チームに多様な国籍の人材を擁し、地域の文化や習慣に即した意思決定を行っています。

- 引き算思想:グローバルに通用するプロダクトの鍵は「引き算」。闇雲な機能追加ではなく、誰にとっても使いやすい最小限の形に削ぎ落とすことを重視しています。

- プロダクトベース:技術を競争力の源泉にし、汎用性の高いコアプロダクトを軸に改善を重ねる戦略を取っています。

グローバル市場では、まず最小限の機能に絞った製品をスピーディーに市場投入し、利用者の反応を見ながら改善を続ける戦略が有効だと、現在は世界242の国と地域で利用される画像・動画共有サービス「Gyazo」から得た示唆を語りました。

■Helpfeelの取り組み:「自動翻訳機能」を提供開始、グローバル展開を本格化

勉強会の最後では、HelpfeelのAI-FAQの新機能「自動翻訳機能」をデモを交えて紹介しました。最新のAIモデルを用いて日本語のFAQコンテンツをリアルタイムで50以上の言語に翻訳することが可能で、外国人従業員(国内約230万人)や訪日観光客など、多言語利用者への情報提供が容易になります。

また、Helpfeelは2025年9月に26億円の資金調達を完了し、北米を中心としたグローバル展開を本格化しています。10月には現地展示会へも出展し、営業基盤を拡大しながら、AIナレッジデータプラットフォームの海外企業への提供を進めています。

※1:MIT NANDA「The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025」より

※2:McKinsey「The state of AI: How organizations are rewiring to capture value 2025」より

※3:キャプテラ「カスタマーサービスにおけるテクノロジーに関する調査2024」より

本イベントのレポート全文:https://note.helpfeel.com/n/n8c7e71724000

今後もHelpfeelは海外で得た知見を活かしながら、世界中の企業がAIを最大限に活用できるナレッジ基盤の実現を目指してまいります。

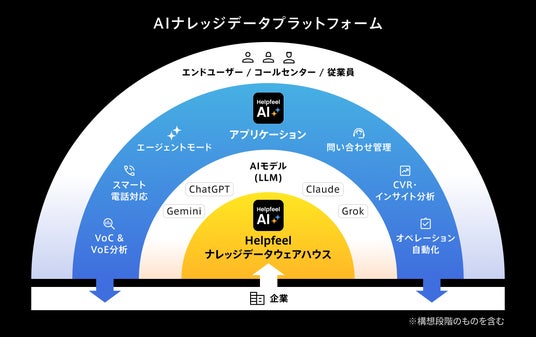

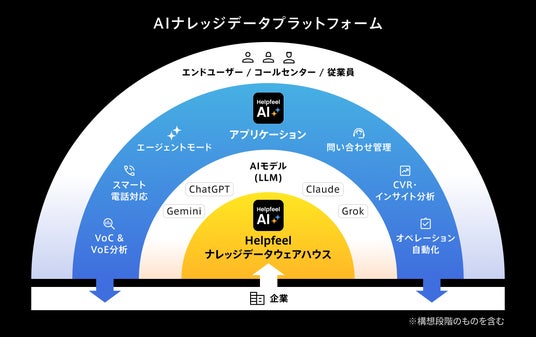

■企業のAI活用を推進する「AIナレッジデータプラットフォーム」

生成AIや大規模言語モデル(LLM)の社会実装が急速に進むなかで、見落とされがちなのが「AIが何を根拠に判断しているのか」という視点です。AIはモデル単体では機能せず、参照情報すなわち正確に整理されたナレッジデータが不可欠です。

生成AIや検索連動型AIが企業内外で活用される今、ナレッジデータはまさに企業の“情報インフラ”といえます。その一方で、日本企業のナレッジデータの整備は欧米に比べて遅れていると指摘されており(※4)、正確な応答や自社情報の最適な発信のためには、知識を構造化しAIが読み取れる形に整備する必要がありますが、本格的に取り組む企業はまだ少数にとどまっているのが実情です。

こうしたなか、Helpfeelはこれまで700を超えるサイトで(※5)FAQやナレッジ共有ツールを提供し、知見を蓄積してきました。その成果を発展させ、AIがより正しく・強く機能するための土台となる「AIナレッジデータプラットフォーム」の構築に挑戦しています。今後も公開Webサイトから社内利用まで、幅広いビジネス領域で知識活用を支援し、業務効率化と付加価値創出を推進してまいります。

※4:総務省「令和7年版情報通信白書」、野村総合研究所「日本企業のIT活用とデジタル化 - IT活用実態調査の最新結果から - 2025」による

※5:2025年8月1日時点

Helpfeelサービスサイト:https://www.helpfeel.com

■株式会社Helpfeel 概要

創業:2007年12月21日(2020年12月4日に日本法人を設立)

代表者:代表取締役/CEO 洛西 一周

京都オフィス:〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110−16 かわもとビル5階

東京オフィス:〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL:https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業がもつ知識や知見をAIが理解できる形に整備し、ナレッジ基盤を構築することで、企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を展開しています。これまでに培ったFAQやナレッジ共有ツールの開発・運用実績をもとに、知識資産をAI活用へとつなげ、業務効率化と新たな価値創出を支援しています。現在、「ナレッジの創造と活用」に特化した3製品を提供しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel(ヘルプフィール)」

- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense(コセンス)」

- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo(ギャゾー)」

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

100件以上の海外商談を通じて明らかになった、AI活用の落とし穴と成功の鍵をHelpfeelが解説

企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を提供する株式会社Helpfeel(本社:京都府京都市、代表取締役/CEO:洛西 一周、以下「Helpfeel」)は、2025年10月1日、東京オフィスにて報道関係者向け勉強会「なぜ日本のスタートアップは失敗するのか──海外最新AI事情と成功条件」を開催しました。

当日は代表の洛西 一周と海外事業担当のベンジャミン・フォーデンが登壇し、北米での商談・視察を通じて得た100件以上の事例をもとに、海外AI市場の実態と、日本企業がグローバルで成果を出すための条件について語りました。

株式会社Helpfeel 代表取締役/CEO 洛西 一周(左)、海外事業担当 ベンジャミン・フォーデン(右)

■AI導入率78%、成功率5%。「導入すれば成果が出る時代は終わった」

「AIを導入したのに成果が出ない」──。

そんな企業の声が、いま世界中で聞かれています。生成AIの普及により導入は急速に進む一方で、実際に効果を上げている企業はわずか5%にとどまっています(※1)。“導入すること”が目的化し、本来の業務改善や顧客体験の向上につながっていないケースが増えています。

海外で生まれたテクノロジーの潮流は、一般的に1~2年後に日本へ波及するといわれています。いま海外で起きている課題は、近い将来の日本企業の姿を映すものです。Helpfeelでは、海外での視察や現地企業との対話を通じて得た知見から、AI活用における課題と成功の条件を分析しました。

■海外AI事情:AI導入率78%、成功率5%。「とりあえず導入」から「運用で支える」時代へ

アメリカでは、企業のAI導入率が2023年の55%から2024年には78%へと急上昇しています(※2)。一方で、日本のカスタマーサービス分野における導入率は32%と、国際平均の57%を大きく下回っています(※3)。

AIを導入しても実運用で成果を出せないことが課題となっており、企業のAI戦略が転換期を迎えていることがわかります。

Helpfeelが紹介した事例のひとつでは、AIによって700人のオペレーター業務を置き換えた大手グローバル企業が、顧客満足度の低下を受けて人によるサポートへ戻す結果となりました。AI導入の本質は“人を減らすこと”ではなく、“人の力を高めること”。成功している企業の多くは、人間の判断をAIで補完し、業務効率と品質を両立させています。

AI導入の広がりに伴い、カスタマーサポート職に求められるスキルも大きく変化しています。これまでのように“感情に寄り添う対応”だけではなく、APIやSQLを理解し、AIを活用して業務を自動化する「サポートエンジニア」としての役割が期待されています。人とAIが協働する時代において、現場でAIを適切に運用し、成果につなげられる人材が求められています。

AIベンダーのあり方も変化がみられ、単なるツール提供から導入後の運用支援やコンサルテーションまでを含めた「伴走型」モデルへの移行が進んでいます。北米企業との対話のなかで、Helpfeelが高く評価された要因のひとつがこの「コンサルテーションサービス」でした。

海外企業との対話を通じて見出された“次の一手”は、AIを単に導入することではなく、顧客志向と技術志向を兼ね備えた人材を育成し、運用改善を継続できる体制を整えることにあります。こうした取り組みを通じて、人とAIが共に成長する基盤を築くことが重要だとしています。

■グローバル展開の成功条件:「現地理解」と「引き算思想」、そして「プロダクトベース」

次に、世界で成果を上げている企業の共通点を3つ紹介しました。

- 現地理解:経営層や開発チームに多様な国籍の人材を擁し、地域の文化や習慣に即した意思決定を行っています。

- 引き算思想:グローバルに通用するプロダクトの鍵は「引き算」。闇雲な機能追加ではなく、誰にとっても使いやすい最小限の形に削ぎ落とすことを重視しています。

- プロダクトベース:技術を競争力の源泉にし、汎用性の高いコアプロダクトを軸に改善を重ねる戦略を取っています。

グローバル市場では、まず最小限の機能に絞った製品をスピーディーに市場投入し、利用者の反応を見ながら改善を続ける戦略が有効だと、現在は世界242の国と地域で利用される画像・動画共有サービス「Gyazo」から得た示唆を語りました。

■Helpfeelの取り組み:「自動翻訳機能」を提供開始、グローバル展開を本格化

勉強会の最後では、HelpfeelのAI-FAQの新機能「自動翻訳機能」をデモを交えて紹介しました。最新のAIモデルを用いて日本語のFAQコンテンツをリアルタイムで50以上の言語に翻訳することが可能で、外国人従業員(国内約230万人)や訪日観光客など、多言語利用者への情報提供が容易になります。

また、Helpfeelは2025年9月に26億円の資金調達を完了し、北米を中心としたグローバル展開を本格化しています。10月には現地展示会へも出展し、営業基盤を拡大しながら、AIナレッジデータプラットフォームの海外企業への提供を進めています。

※1:MIT NANDA「The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025」より

※2:McKinsey「The state of AI: How organizations are rewiring to capture value 2025」より

※3:キャプテラ「カスタマーサービスにおけるテクノロジーに関する調査2024」より

本イベントのレポート全文:https://note.helpfeel.com/n/n8c7e71724000

今後もHelpfeelは海外で得た知見を活かしながら、世界中の企業がAIを最大限に活用できるナレッジ基盤の実現を目指してまいります。

■企業のAI活用を推進する「AIナレッジデータプラットフォーム」

生成AIや大規模言語モデル(LLM)の社会実装が急速に進むなかで、見落とされがちなのが「AIが何を根拠に判断しているのか」という視点です。AIはモデル単体では機能せず、参照情報すなわち正確に整理されたナレッジデータが不可欠です。

生成AIや検索連動型AIが企業内外で活用される今、ナレッジデータはまさに企業の“情報インフラ”といえます。その一方で、日本企業のナレッジデータの整備は欧米に比べて遅れていると指摘されており(※4)、正確な応答や自社情報の最適な発信のためには、知識を構造化しAIが読み取れる形に整備する必要がありますが、本格的に取り組む企業はまだ少数にとどまっているのが実情です。

こうしたなか、Helpfeelはこれまで700を超えるサイトで(※5)FAQやナレッジ共有ツールを提供し、知見を蓄積してきました。その成果を発展させ、AIがより正しく・強く機能するための土台となる「AIナレッジデータプラットフォーム」の構築に挑戦しています。今後も公開Webサイトから社内利用まで、幅広いビジネス領域で知識活用を支援し、業務効率化と付加価値創出を推進してまいります。

※4:総務省「令和7年版情報通信白書」、野村総合研究所「日本企業のIT活用とデジタル化 - IT活用実態調査の最新結果から - 2025」による

※5:2025年8月1日時点

Helpfeelサービスサイト:https://www.helpfeel.com

■株式会社Helpfeel 概要

創業:2007年12月21日(2020年12月4日に日本法人を設立)

代表者:代表取締役/CEO 洛西 一周

京都オフィス:〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110−16 かわもとビル5階

東京オフィス:〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL:https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業がもつ知識や知見をAIが理解できる形に整備し、ナレッジ基盤を構築することで、企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を展開しています。これまでに培ったFAQやナレッジ共有ツールの開発・運用実績をもとに、知識資産をAI活用へとつなげ、業務効率化と新たな価値創出を支援しています。現在、「ナレッジの創造と活用」に特化した3製品を提供しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel(ヘルプフィール)」

- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense(コセンス)」

- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo(ギャゾー)」

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ