日本美術の源流探る 天心「東洋の理想」120年展 茨城県五浦美術館 アジア描いた作品紹介

明治期に活躍した思想家、岡倉天心(覚三)の英文著作「東洋の理想」が出版されて120年。本書で、天心は芸術と宗教の一体性を提示した上で、日本美術史に関して中国とインドとの影響関係を論じた。茨城県天心記念五浦美術館(北茨城市大津町)では刊行の節目に合わせ、日本美術の源流をアジア全体から探る企画展を開催。天心の思想を受け継ぐ画家たちを取り上げ、アジアに旅して描いた作品を紹介している。

「東洋の理想」の原書名は、「OKAKURA Kakuzo 〝The Ideals of the East〟」。本書で、天心は、インドに発する仏教、中国における儒教などに言及しながら、それらの宗教がいかに日本の美術と融合、発展し、新たな伝統文化を生成したかを論じている。冒頭の言葉「Asia is One/アジアは一つである」は、天心の思想を語る上で欠かすことができない。

「新訳 東洋の理想-岡倉天心の美術思想」(2022年)を出版した東京芸大美術館教授の古田亮氏は、「アジアは一つである」の一節を、「太平洋戦争中にスローガン化された。日本の植民地支配を合理化するために唱えられ、天心の意図とは違う形で広められた歴史がある」と指摘する。

本書に登場する西洋と東洋の思考法の違いを挙げ、「西洋では『イエス』か『ノー』の二つに分けることを基本とするが、東洋ではあいまいにする。物事を分けて考えると、時に争い事が起きる。東洋の思考は争いを避ける知恵なのかもしれない」と解釈。「日本は100年以上も西洋的な考え方で突き進んできた。予測不能な事象が頻発する今日、『東洋の理想』に寄り添う必要があるのではないか」と説く。

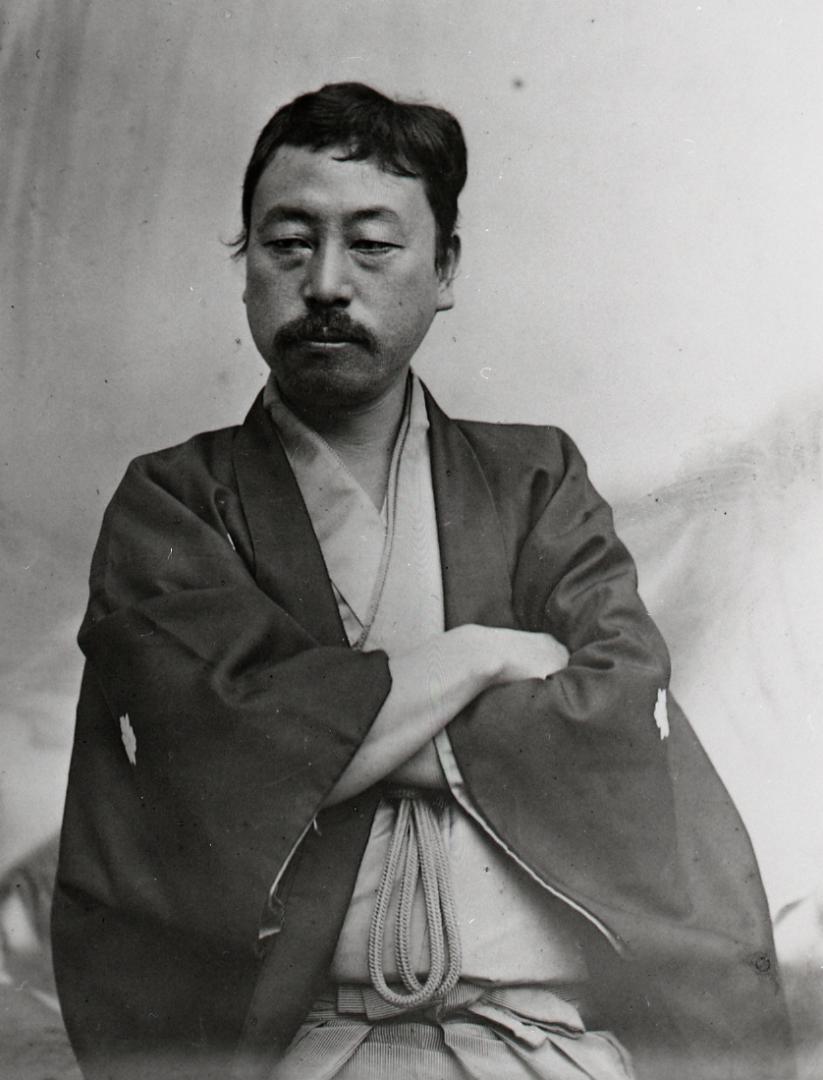

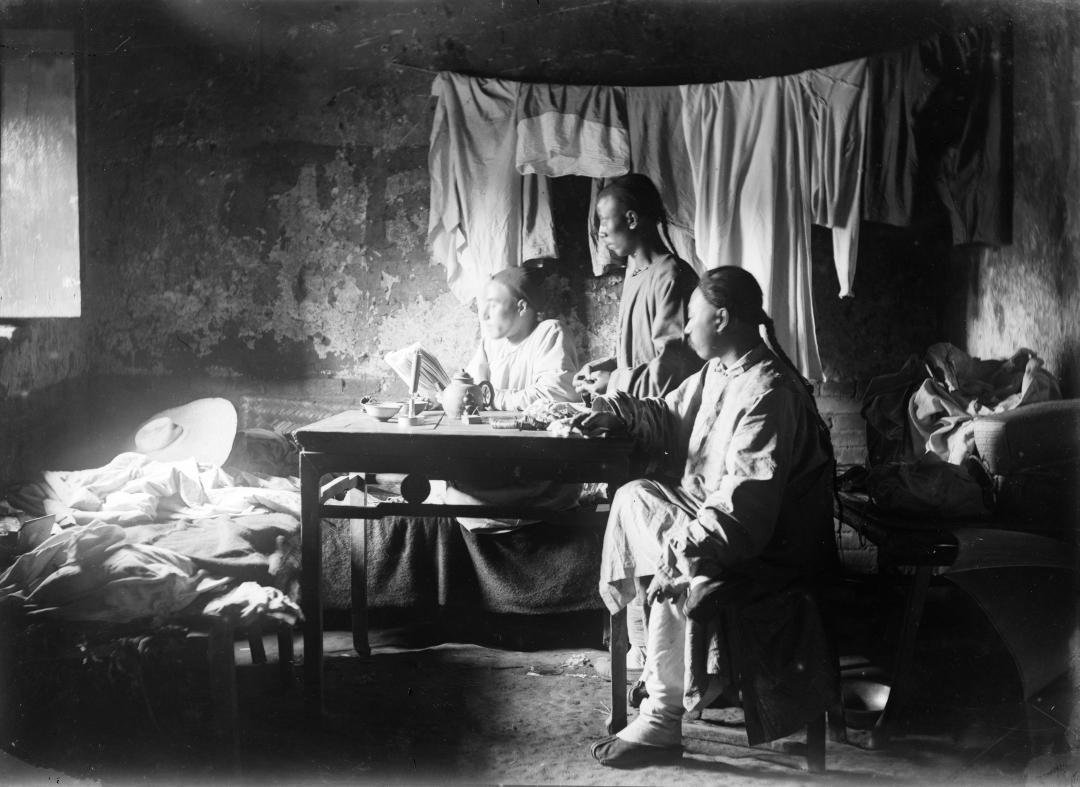

本展は、「岡倉天心『東洋の理想』から120年 天心と画家たちのアジア」と題し、「東洋の理想」の原書や、天心が弁髪を装って中国奥地で行った美術調査の資料などを紹介。絵画では、天心の薫陶を受けた日本美術院の画家を中心に、中国故事や仏教説話を描いた作品やアジアを旅して描いた作品など20点を集めている。

このうち近代の作品では、中国「史記」に基づいて描いた木村武山の「阿房劫火(あぼうごうか)」(1907年、県近代美術館蔵)、南宋絵画に見られる構図を参考にした横山大観の「隠棲」(02年、同)、井戸水をくむインド人女性を色彩豊かに表現した堅山南風(かたやまなんぷう)の「熱国の夕べ」(17年、同)などをそろえている。

現代の画家では、シルクロードを描いた平山郁夫やインドの女性をモチーフにした梅原幸雄らが名を連ねる。このうち、村松秀太郎と畠中光享(こうきょう)は、アジア各国に取材し、人間の根源的な問題に向き合った。村松の「独鈷(どっこ)」(90年、同)は、密教の法具「独鈷」が煩悩を打ち砕く様を力強く表現。畠中の「帰去来(ききょらい)((祗孤(ぎっこ)独園(どくおん))」(2006年、同)は、金地びょうぶに苦悩の象徴としての林を描き、アジアのベースに横たわる宗教性をあぶり出している。

担当の木沢沙羅学芸員は「『東洋の理想』によれば、中国やインドの文化が流れ着く先が日本とされ、『日本はアジア文化の博物館』と例えている。アジアに旅して描かれた作品を通し、著作の世界観を感じていただければ」と話している。

9月3日まで。月曜休館。同館(電)0293(46)5311。

★おかくら・てんしん

1863~1913年、本名・覚三。明治期の美術思想家、美術行政家。日本の伝統美術の優れた価値を認め、近代日本美術の発展に功績を残した。「美術を通した国づくり」「芸術を仲立ちとした東洋と西洋の融和」といった理念の下、文化財の保護や東京美術学校の設立に携わる。日本画の改革にも取り組み、日本美術院の創設と五浦(現北茨城市五浦)移転を主導した。