《いばらき戦後80年》「海軍予備学生」知って 写真と遺品で軌跡たどる 阿見・予科練平和記念館 茨城

太平洋戦争の末期、旧制大学や高校など高等教育機関から海軍に入隊した「予備学生」に焦点を当てた特別展「ペンを剣にかえて 海軍予備学生の軌跡」が、予科練平和記念館(茨城県阿見町廻戸)で開かれている。戦中から戦後にかけて活動した写真家、真継不二夫さん(1903~84年)の作品30点を予備学生の遺品とともに紹介する。同展は6月15日まで。

予備学生制度は海軍指揮官を養成するため、34年に創設。当初は高等教育機関から志願者を募り、1年程度の訓練後に少尉に任官させたが、戦況悪化を受けて徴兵猶予が停止されると、20歳以上の学生も徴兵検査が義務付けられた。土浦海軍航空隊などで基礎訓練を積み、特攻作戦などに向かった。

真継さんは京都府亀岡市出身。独学で写真を学び、写真雑誌の懸賞や美術展で多くの賞を獲得。芸術写真のフリーカメラマンとして活動したが、42年から45年まで海軍特別報道班に所属し、海軍予備学生や海兵団など、海軍の広報写真を多く撮影した。真継さんは著書の中で「人それぞれに異なった思い出が瞼(まぶた)の奥底に灼(や)きついている」と回顧している。

同展には43年10月から44年初めごろまでの間、神奈川県横須賀市にあった武山海兵団で第3・4期予備学生を撮影した作品(日本カメラ博物館所蔵)を主に展示した。

入団式の様子を写した作品は海兵団長や学生教育部隊長から訓示を受け、整然と並ぶ学生たちの表情には張り詰めた空気が伝わる。訓練の場面は手こぎボートを手繰る「カッター漕走」や、懲罰としてつり床をかついで走る様子などが撮影された。

厳しい訓練だけでなく、菓子を作ったり花見をしたりするなど、若者の素の姿が垣間見える作品もある。家族との面会日では、顔をほころばせながら食事や会話を楽しむ様子が見られる。

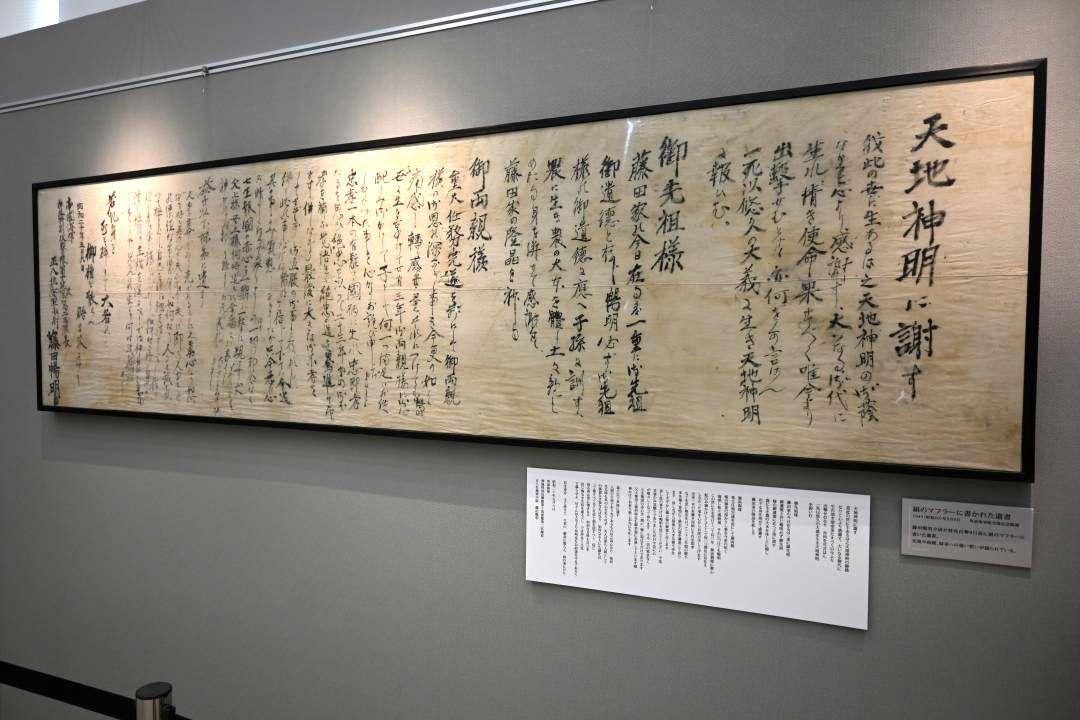

筑波海軍航空隊記念館(茨城県笠間市)の協力で、43年12月の学徒出陣により海兵団に入団した藤田暢明少尉らの遺品を展示した。藤田少尉は45年5月、種子島沖で撃墜された。出撃8日前に書かれた遺書には先祖や両親に早世をわびる言葉、弟妹への励ましがつづられている。

同館学芸員の山下裕美子さん(49)は「予備学生の写真は少なく、実態が不明なところが多い。日本の歴史の中で、若い命を懸けて国のために戦った方々がいたのは忘れるべきでない。展示を機に改めて彼らの存在を知ってほしい」と話す。