茨城県内はしか感染相次ぐ 今年男女6人 「ワクチン接種を」

感染力の強いはしかの感染報告が茨城県内で相次いでいる。今年は男女6人の感染が確認され、過去10年の規模では2019年の17人に次ぐ。5人は4月に入って感染が判明し、いずれも感染に関係する渡航歴がないことから国内感染とみられる。県は予防にワクチン接種が有効とし、幼少期の定期接種や、接種歴のない渡航予定者の早めの接種検討を呼びかけている。

県感染症対策室によると、はしかは同じ空間にいるだけで空気感染するほか、飛沫(ひまつ)や接触でも感染する。一般的には10~12日間の潜伏期間を経て発症。発熱やせき、鼻水が続いた後、発疹が高熱とともに出る。

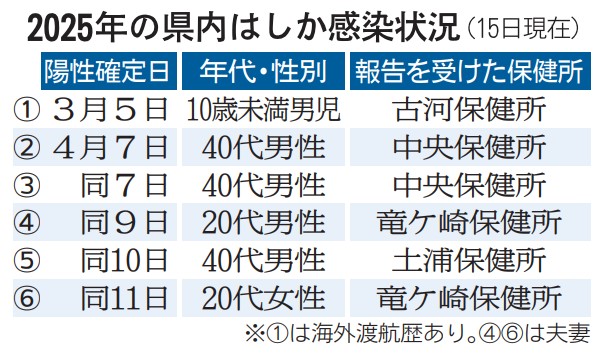

県内では3月上旬、パキスタンに渡航歴があった10歳未満の男児の感染が判明。4月8~12日には20代と40代の男女計5人の発症が報告された。このうち40代男性3人について行動歴や関連性を調査している。

5人はいずれも発症前後、店舗や病院、スーパーに出入りしていた。特定時期に同じ施設を出入りしていた不特定多数の人に感染の可能性があるとし、10日前後経過した後にはしかの疑いのある症状が出た場合は、最寄りの保健所への電話連絡を呼びかけている。

はしかを巡り、日本は15年、世界保健機関(WHO)から国内土着のウイルスによる感染がない「排除状態」と認定されており、感染は原則、海外からの持ち込み例に限られる。同対策室は、渡航歴のない県内在住の5人について「国内に持ち込まれたウイルスが何らかの形で感染した」と推測する。

同対策室などによると、手洗いやマスク着用では防ぎきれず、ワクチン接種が唯一の予防法。はしかと風疹を予防する「MRワクチン」が主流で、接種1回で95%、2回で99%の人に免疫ができる。

1歳と小学校入学前の1年間に計2回の定期接種があり、茨城県の接種率は23年度で9割を超える。24年度の対象者はワクチン不足を受け、定期接種期間が当初の本年度末から27年度末まで2年間延長された。

感染歴や接種歴がない人も自費での接種は可能。同対策室は「2回接種すれば、ほぼ発症を抑えられる」とし、主に海外渡航の予定がある人に早めの接種の検討を推奨している。