「匿流」311人摘発 茨城県警 情報分析や初動体制強化 24年

交流サイト(SNS)などで犯罪の実行役を集め、離合集散を繰り返す「匿名・流動型犯罪グループ(匿流)」に関し、茨城県警が2024年に摘発したのは311人だったことが19日までに分かった。多岐にわたる犯罪行為で県内でも「新たな治安の脅威」となっており、県警は今春から匿流に特化した情報分析や初動捜査を担う係を新設するなど、取り締まりの強化に乗り出している。

匿流は「高額バイト」などの表現で実行役を募集し、匿名性が高い通信手段でやりとりしながら特殊詐欺や組織的な強盗、窃盗など多様な犯罪で資金を獲得している。事件ごとにメンバーが入れ替わり、組織の把握や犯人の特定が難しい特徴がある。

暴力団勢力が減少する中、近年は匿流の活動が活発化している。警察庁によると、24年の全国の匿流メンバーの摘発者数は、暴力団組員を上回る1万105人に上った。警察は匿流と暴力団が一部で連携しているとみている。

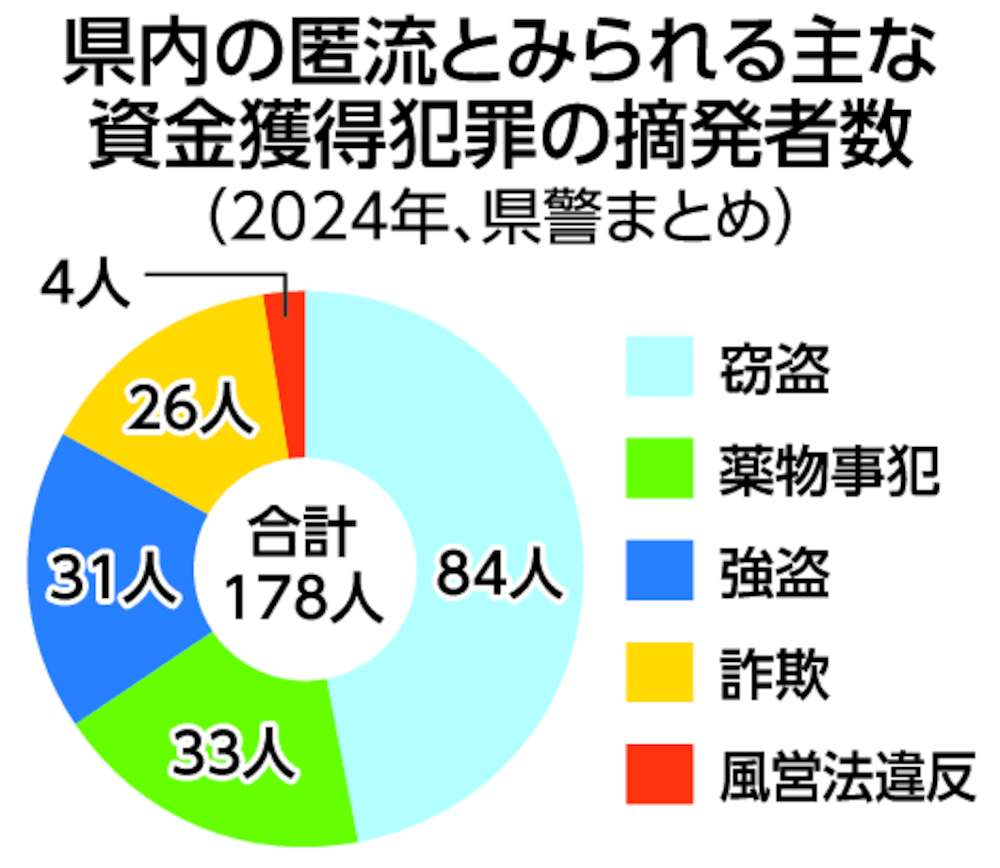

県警によると、24年に摘発した311人のうち、警察庁が示している五つの資金獲得犯罪に当たるのは計178人。内訳は金属盗などの窃盗が84人と最も多く、次いで覚醒剤などの薬物事犯33人、強盗31人、詐欺26人、風営法違反4人だった。

5罪種で摘発した178人のうち、SNSなどを通じた「闇バイト」の募集に応募したのは約2割の35人。匿流の資金源となるSNS型投資・ロマンス詐欺やニセ電話詐欺の被害は依然として多発しており、県内の今年の被害額は5億8500万円(3月末現在)に上る。

こうした状況を踏まえ県警は今春、組織犯罪対策1課に犯行グループの情報を収集、分析する「情報集約係」を新設し、犯行に使われた電話や口座番号などの捜査を効率化するため「初動捜査支援係」も設けた。全国ワーストが続く金属盗など、窃盗事件を担当する捜査3課の体制も拡充した。

違法性を認識しないまま闇バイトに応募して犯罪に加担することを防ぐため、中高生などの若年層に対する情報発信にも力を入れる方針で、県警は部門横断的な取り締まりの強化によって実態解明に取り組むとしている。