資金洗浄、AIで検知 常陽銀 不正の恐れ点数化 茨城

常陽銀行(茨城県水戸市)は、ニセ電話詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)が疑われる取引を人工知能(AI)で検知するシステムを導入し、4月から運用している。金融機関の互助組織が提供するサービスで、検知の省力化が期待される。今後の数年間で順次、各地域の金融機関に導入される予定で、同行は第1弾となる7行の一つとなった。

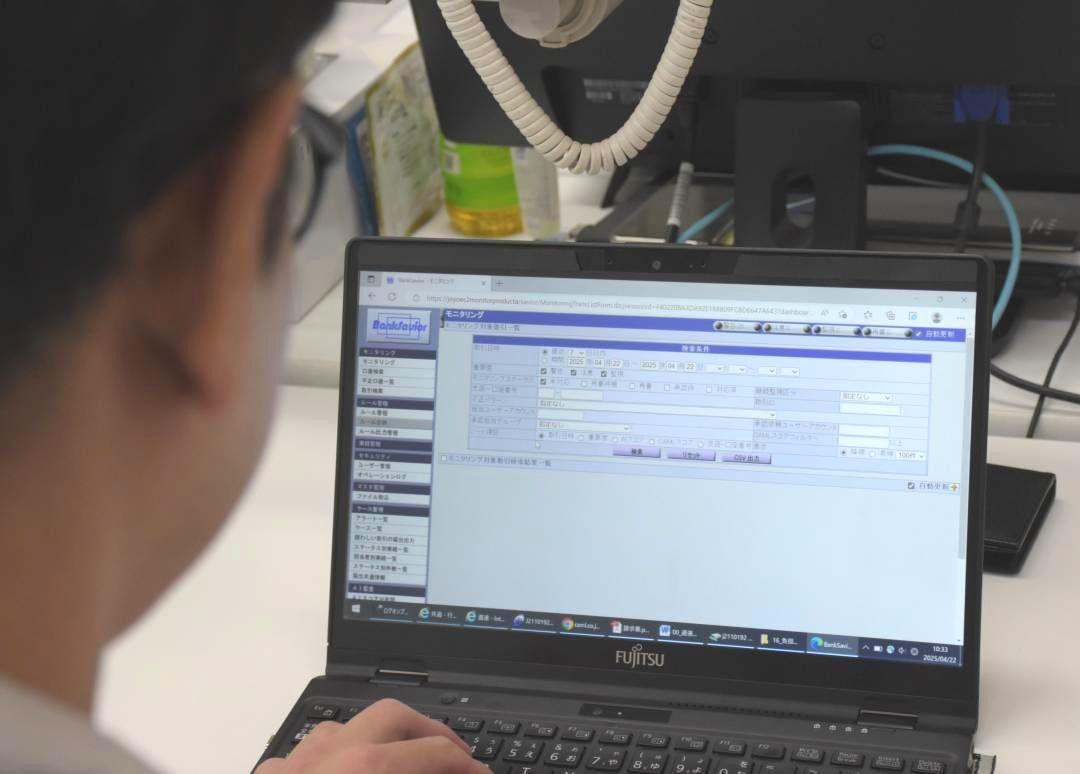

同システムは金融機関の取引モニタリングと連携し、検知した不正パターンを点数化。誤検知を含めた日常の大量の検知について、業務効率化を図る。常陽銀行では導入前、担当者がモニタリングで検知された取引を一つずつ確認していたが、現在は不正の可能性が高い高得点の取引を重点的に調査できるという。

互助組織のマネー・ロンダリング対策共同機構によると、同対策を担う国際組織の金融活動作業部会(FATF)は2021年審査報告で「日本はモニタリングの誤検知が99%を占めていて、人的コストが対策に制限をかけている」と指摘している。

審査報告を受け、同機構は継続的な顧客管理をはじめ、取引モニタリングと取引フィルタリングの効率化を課題に掲げた。一方、金融機関は対策に苦慮していて、特に中小規模では単独での対応には限界がある。そのため同機構は4月から順次、都市銀行や地方銀行などに「AIスコアリングサービス」を普及する。

金融庁は不正が疑われる例として、顧客の資産に見合わない高額な取引▽短期間で頻繁に行われる取引▽架空・借名口座が疑われる入出金▽他国への送金で虚偽や不明瞭な情報を提供する顧客に係る取引-などを挙げている。

これらはニセ電話詐欺や資金洗浄を通じ、犯罪組織の資金源につながる可能性がある。金融機関は不正が疑われる取引を検知した場合、警察庁犯罪収益対策室(JAFIC)への届出が義務付けられている。

常陽銀行はモニタリングのAI機能も併用することで、従来の不正パターンとは異なるリスクも点数化し、新たな犯罪手口への対策も講じている。

同行リスク統括部は「AIにより業務を効率化させ、今まで発見できなかった不正取引も見つけていきたい」としている。