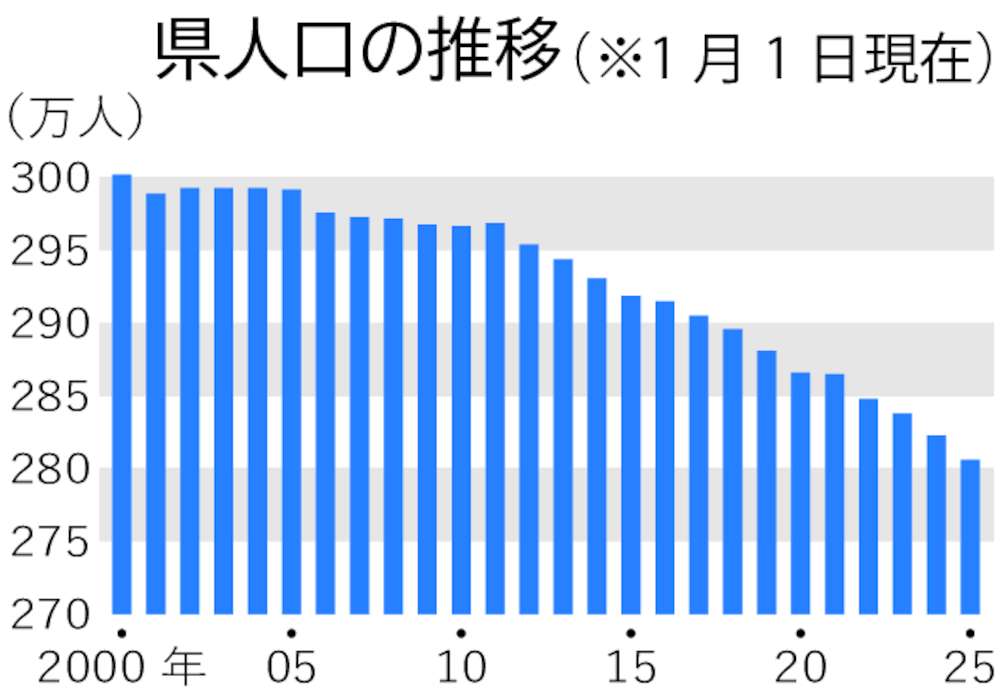

茨城県人口 280万人割れ 36年ぶり 南北で地域差も

4月1日現在の茨城県人口が279万5677人となり、1988年10月以来、36年ぶりに280万人を下回ったことが24日までに、県の常住人口調査で分かった。県内ではつくばエクスプレス(TX)沿線を中心に県南地域の人口が増えているものの、県北や県央など8割を超える市町村で減少が進み、南北での地域差も鮮明になっている。

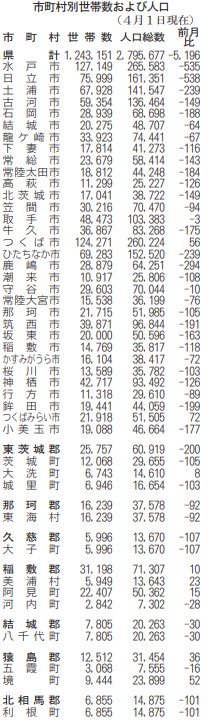

県統計課によると、県人口は3月1日と比べ5196人減った。3月中に自然動態(出生1165人、死亡3519人)で2354人減り、社会動態(転入1万9782人、転出2万2624人)でも2842人減少した。世帯数は124万3151世帯で、2343世帯増えた。

市町村で3月中に人口が増えたのは2市3町1村だった。2024年度の1年間で見ると、人口が増えたのはつくば、阿見、守谷、つくばみらい、境、利根の3市3町で、残る8割超の市町村で減少した。

24年度中に最も増えたのはつくば市で、4002人増の26万224人。次いで阿見町が381人、守谷市が280人それぞれ増えた。つくばエクスプレス(TX)沿線の開発が進み、特につくば市やつくばみらい市、守谷市などでは人口が増加傾向にある。

一方、減少したのは日立市が同3187人減の16万1351人、水戸市が同1512人減の26万5583人など。県内で最も人口の多い水戸市に対し、つくば市との人口差は5359人まで縮まった。

同課によると、県人口は2000年の300万2001人をピークに減少傾向にある。死者数が出生数を上回る「自然減」も06年から19年連続で続く。社会動態では外国人の増加を背景に22年以降、転入者が転出者を上回る「社会増」が続いている。

県人口のうち、外国人は3月中に441人増の9万102人。24年の国外から県内への転入者数は2万3681人に上り、国外転出者数9322人を大きく上回った。近年は国外からの転入が増加傾向にあり、コロナ禍後の22年以降は3年連続で2万人を突破している状況にある。

常住人口調査は5年ごとの国勢調査を基に、人口や世帯数、転入転出による社会増減数などを県が推計している。同課によると、3月は就職や進学などで県外への転出の影響が顕著に表れるため、1年間で社会減が大きくなる傾向にあるという。