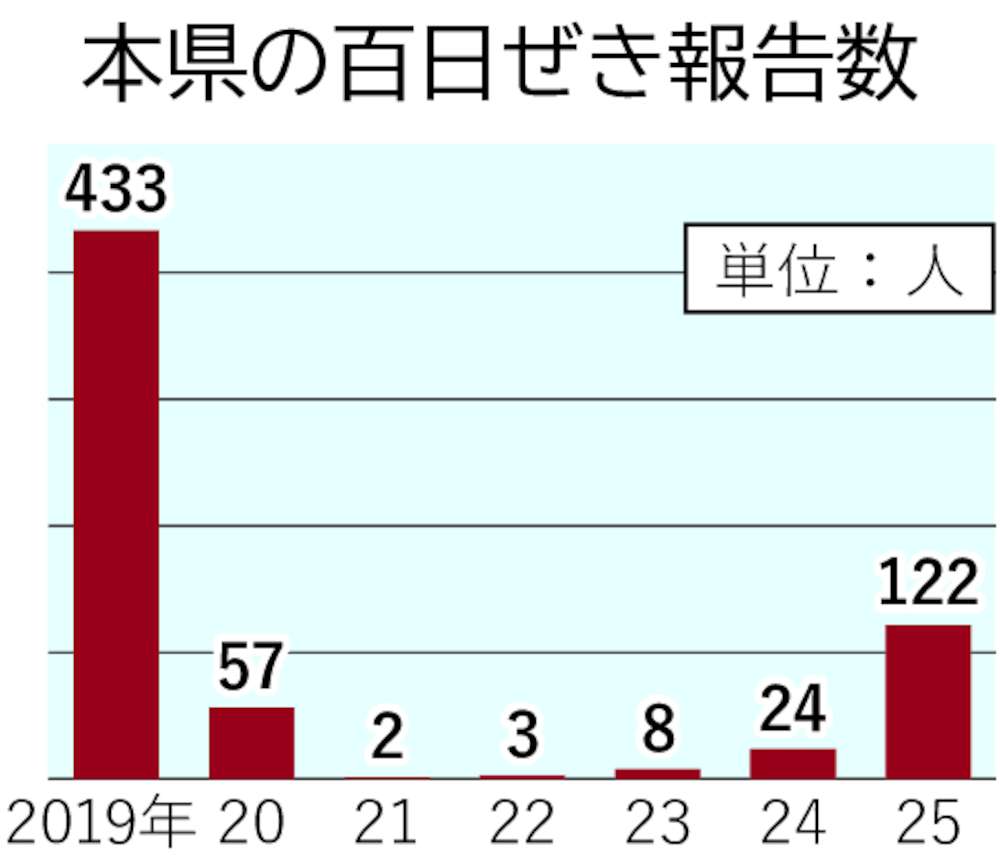

百日ぜき 茨城県内、今年122人 10代以下が7割超 乳児、重症化恐れも

激しいせきを引き起こす感染症「百日ぜき」の報告が茨城県内で目立っている。14~20日の1週間の感染者数は47人で、前週の2.5倍に急増。今年に入り計122人となり、統計が全数把握となった2018年以降で、最多だった19年の同時期を上回る。乳児の感染は重症化の恐れもあり、県はワクチン接種の検討や手洗い、せきエチケットなど基本的な予防策を訴える。

百日ぜきは風邪の症状に始まり、徐々にせきの回数が増えて程度も激しくなる。短いせきを続けた後、息を吸うときに「ヒュー」という音が出る。年齢を問わず感染するが、特に生後6カ月以下は重症化しやすく、肺炎や脳症の合併症でまれに死亡する。

18年以降は治療に用いる抗菌薬に耐性のある菌も出現。県内では24、25年に2例が確認されている。

県感染症対策室などによると、県内の今年の感染は2月中旬から毎週にわたり感染報告が続き、徐々に増加。4月7~13日の週まで3週連続で10人以上報告されていた。

年代別の感染者は20日現在、10代が56.9%、10歳未満が17.1%。10代以下が7割以上を占める。保健所別ではひたちなか、潮来、つくばで20人以上が報告されているが、同室は「県内全体で感染が広がっている」と強調する。

せきやくしゃみの飛沫(ひまつ)、手足から鼻や口への接触で感染する。予防は小まめな手洗いやマスク着用、ハンカチなどで口元をふさぐ対策が有効とされる。

乳幼児の感染を予防するワクチンは定期接種となっており、生後2カ月から20日以上の間隔で3回接種する「初回接種」と、そこから6カ月以上の間隔で1回接種する「追加接種」がある。茨城県の接種率は「初回」「追加」ともに9割を超える。

接種により感染リスクは80~85%減らせるものの、免疫効果は4~12年で弱まる。同対策室は「県内で10代の感染報告が一定程度あるのはつじつまが合う」と指摘する。

百日ぜきは全国的に感染報告が相次いでおり、国立健康危機管理研究所がまとめた今年の約3カ月間の累計は、既に昨年1年間を超えている。

同対策室は「子どもにうつさないためにも、コロナ禍の時期と同様の基本的な感染対策をお願いしたい。ワクチンは早急に接種の検討をしてほしい」と呼びかけている。