原子力機構サイクル研 分電盤に焦げ けが人、環境影響なし 茨城・東海

日本原子力研究開発機構(原子力機構)は23日、核燃料サイクル工学研究所(茨城県東海村村松)の「プルトニウム燃料第三開発室」で、排気室内にある放射性ガスの検知設備の分電盤内に焦げ跡があったと発表した。放射線管理区域内で、消防は火災と判断した。人への汚染や被ばく、けがはなく、放射性物質の漏えいや環境への影響はないという。

原子力機構によると、同設備は臨界事故が起きた際に出る放射性ガスを検知するもので、高さ2メートル、横幅2.3メートル、奥行き0.9メートル。2002年3月に設置された。

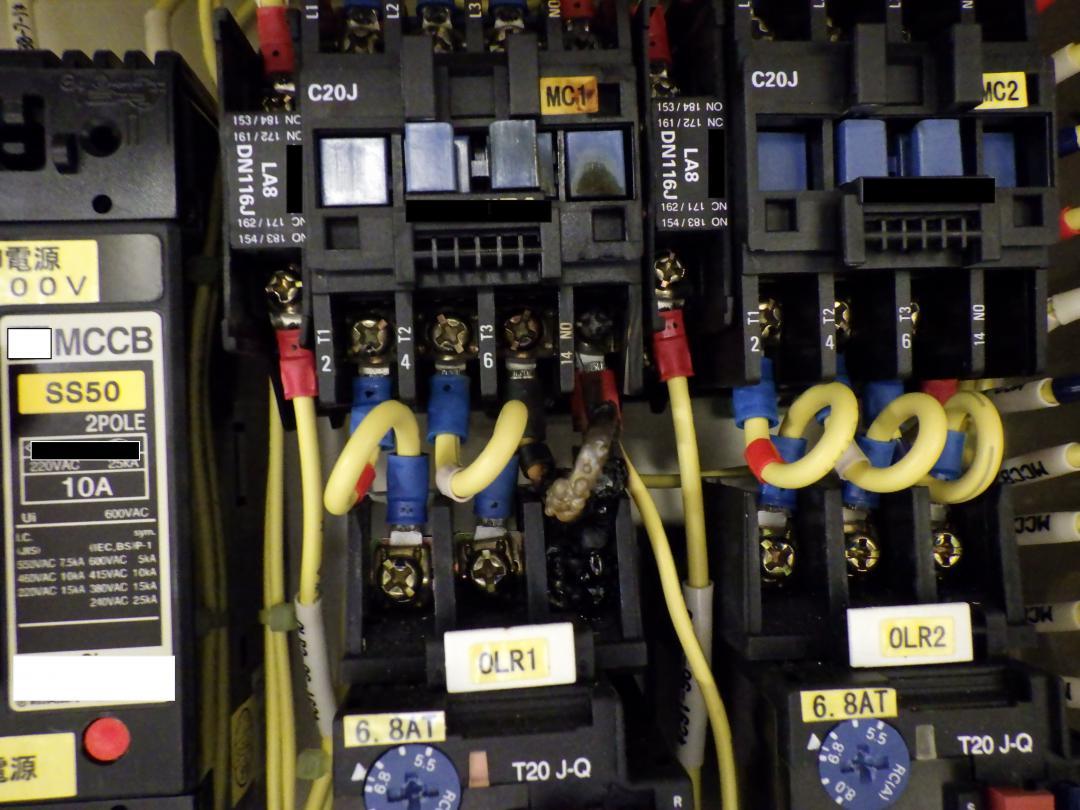

ガスを吸引する二つのポンプのうち、一つが4月下旬に不具合で停止。23日午前10時5分ごろ、修理のため職員2人が準備作業をしていたところ、分電盤内の端子台に焦げ跡があるのを見つけた。臭いや煙の発生はなかった。

同開発室は1988年に建設され、高速実験炉「常陽」(同県大洗町)や廃炉となった高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県)用のプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を製造していた。現在はMOX粉末を固形にして安定化させる作業をしている。

県庁で同日、記者会見した原子力機構の担当者は「心配、迷惑をかけ申し訳ない。ポンプが停止したときに(焦げ跡が)できた可能性もあるが、今後原因を調査していく」と述べた。