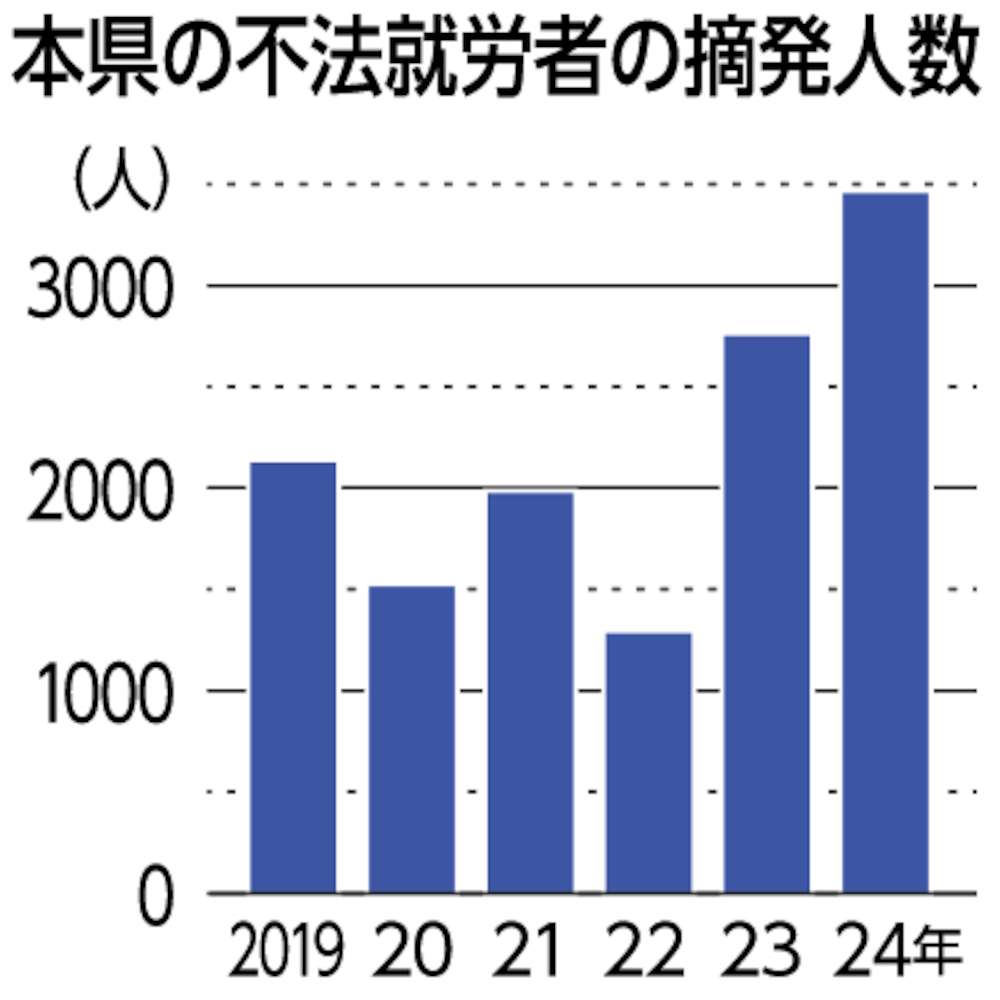

不法就労増に危機感 茨城県内摘発 3年連続全国最多 監理団体「対策は急務」

技能実習生を農家などに斡旋(あっせん)する茨城県内の監理団体が、不法就労者の増加に危機感を募らせている。出入国在留管理庁のまとめによると、2024年に県内で摘発された不法就労者は3452人に上り、3年連続で全国最多。不法就労防止を巡っては、外国人材のさらなる活用を目指す県も対策に乗り出しており、今後は官民連携による対策が期待される。

監理団体は技能実習生受け入れを検討する事業者の依頼に基づき、実習生の募集や受け入れに関する各種手続きを代行したり、受け入れ先に対する指導や監査などを行ったりする組織。外国人技能実習機構によると、県内では計156団体が登録されている(3月25日現在)。

出入国在留管理庁によると、24年に全国で摘発された不法就労者は1万4453人で、増加率は新型コロナウイルス禍前の19年に比べ12%増だった。県内は同62%増で、就労先は農業が全体の75%を占めた。24年の摘発のうち、国別で最も多かったのはタイの1487人で、ベトナム799人、インドネシア576人と続いた。

相次ぐ不法就労について、県内の監理団体が昨年設立した「県外国人受入団体協議会」(塙長一郎会長)は、雇用する事業者の順法意識低下を危惧。不法就労者が相次ぐ背景に関しては雇用する側に順法意識の低下があるとみられるという。

4月17日に開かれた定例会では、不法滞在者の雇用が経営リスクになると認識してもらえるよう「悪質事業者の取り締まり強化について関係機関に要望書を提出すべき」などの意見が出された。技能実習に関する手続きを簡略化し、事業者が早期に正規の実習生を受け入れられれば「不法就労者の雇用も減るのではないか」などの声もあった。

塙会長は「正規に働く技能実習生らを守るためにも不法就労の対策は急務」と語った。

一方、県は本年度、外国人適正雇用推進室を設置。不法就労の多い地域や業種をパトロールするキャンペーンに加え、外国人の適正雇用を宣言した事業者にステッカーを交付するなどの対策に乗り出している。

同推進室によると、事業者の中には偽造されたとみられる在留カードのコピーを信じて雇用してしまうケースもあるという。このため、在留期限などが確認できる専用アプリ活用を事業者に促し、在留資格や期限の確認徹底を呼びかける方針だ。

同推進室の渡辺幸広室長は「外国人材に選んでもらえる茨城になるよう、関係機関や事業者の協力を得ながら対策を進めたい」などと述べた。