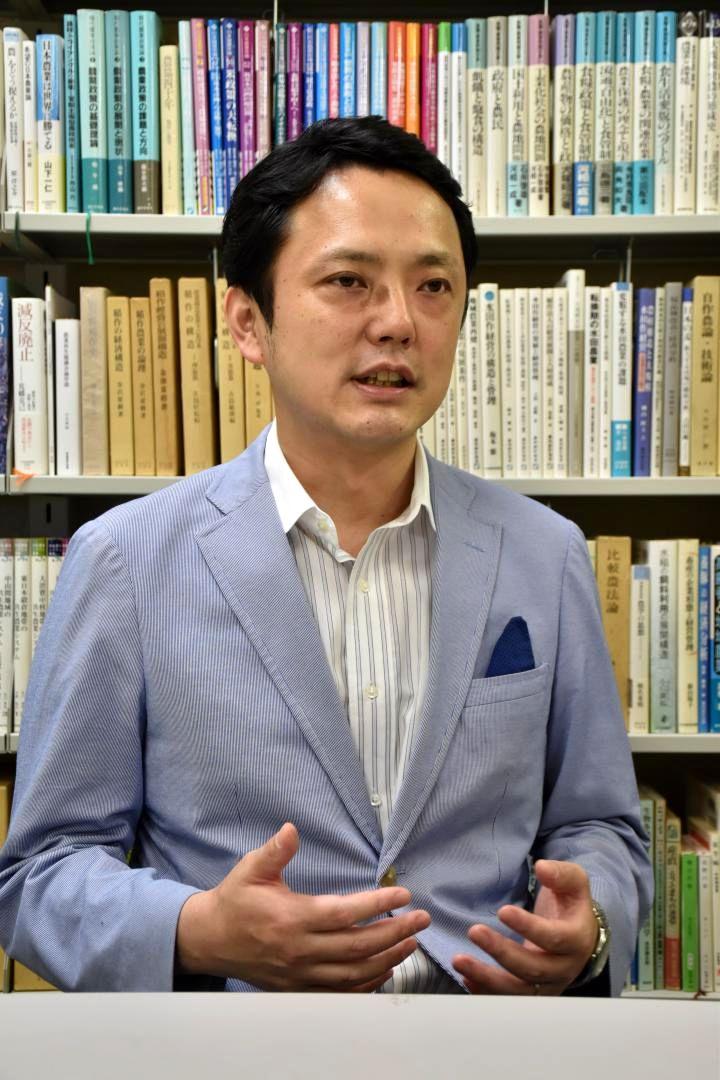

備蓄米「店頭並べば下落」 25年産、価格水準は不透明 茨城大・西川教授に聞く

政府備蓄米の放出が進み、茨城県内でも店頭に並び始めた。値頃感のある商品も流通しているが、4000円台(5キロ)に高止まりしているものもある。茨城大農学部の西川邦夫教授(42)=農業経済学=に、コメが高止まりする理由、価格形成や2025年産米の価格の行方などについて聞いた。

-政府備蓄米の放出が進んでいるが、店頭で4000円台で高止まりしている商品もある。なぜか。

(理由の)一つは、一般入札の備蓄米が完全には出ておらず、消費者に届く量が限られているためだ。6月19日現在で全国農業協同組合連合会(JA全農)の落札量計29.6万トン中、卸業者に出荷した量は63%の18.7万トン。店頭に出回るのは30~40%とみられる。 随意契約分については小売業が精米機能を持っていない場合が多く、店頭に並ぶまでの時間がかかっている。流通業者においては、これまで高い価格で仕入れており、安く販売したら赤字になるという事情もあるだろう。精米が逼迫(ひっぱく)しているのも大きいが、だんだんと(店頭に)並べば、価格は下落するだろう。

-コメの流通価格はどのようにして決まるか。

二つ大きな指標がある。一つ目は「小売価格」。1995年に食糧法が施行されて以降、流通の自由化が進み、小売業者の影響が強くなった。逆算すると、卸売価格と生産者価格が決まっていく。

二つ目は農協が生産者に提示する「概算金」。国内では生産者が出荷したコメの半分が農協を通過する。県内は推計2~3割といわれている。コメが不足している年は売る側の力が強くなるので、概算金が価格形成水準に大きく影響する。

-25年産米の流通価格の見通しは。

具体的な価格水準はまだ読みにくい。下がる要素と高止まりする要素がある。

下がる要素としては、81万トンの備蓄米、前年産から40万トンの増産。すでに輸入米が15万トンも国内へ入ってきているので、供給過多になっていることだ。今後も(精米が進むことで)備蓄米が出てくる。

一方で、高止まりする要素は、すでに(全国では)25年産米の概算金を高く設定している農協があるということだ。

■にしかわ・くにお

島根県松江市出身。東大大学院修了。25年4月から茨城大教授。