睡眠不良、唾液で判定 産総研と茨城大 試薬キット開発を視野に

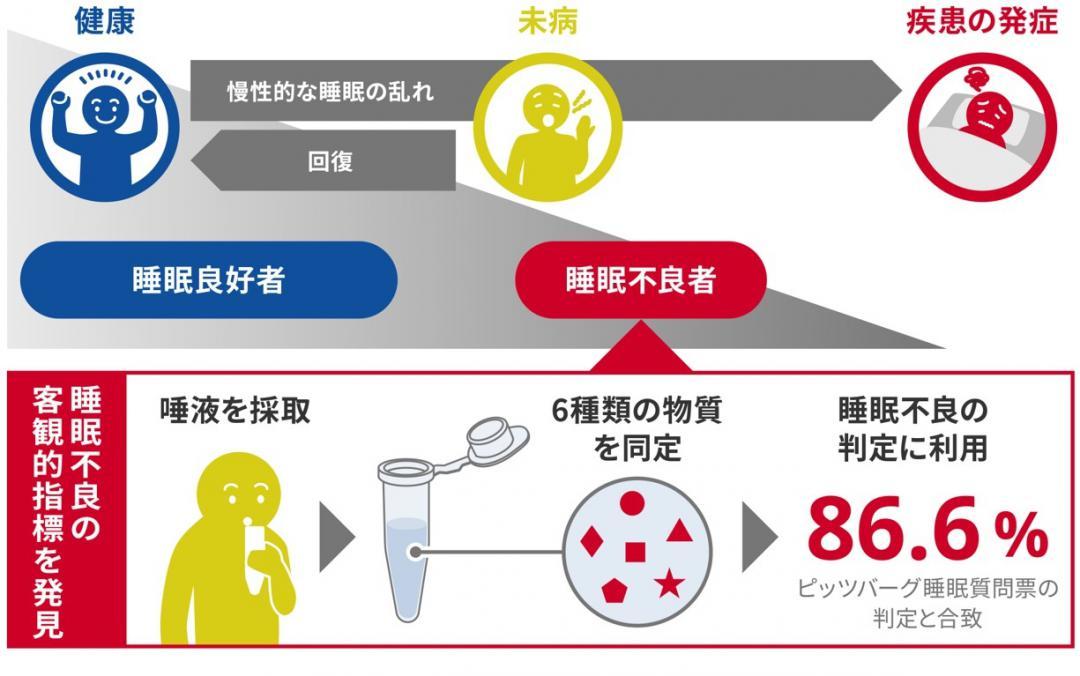

産業技術総合研究所(産総研)と茨城大(茨城県水戸市)は、唾液に含まれる物質で慢性的な睡眠不良を高確率で判定できる技術を開発したと発表した。睡眠障害はうつなどの精神疾患や生活習慣病の発生リスクを高めることが知られているが、その診断については当事者の主観に依存した手法が中心だった。今後は試薬キット開発を視野に、自宅や職場、高齢者施設などで活用できるセルフヘルスケア技術を確立したい考えだ。

産総研などによると、睡眠を巡っては、日々の睡眠脳波を計測できるサービスが実用化されている。しかし、慢性的な睡眠障害の診断は、国際指標「ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)」や睡眠日誌など当事者の主観による自己評価が中心だった。

今回開発に取り組んだのは、産総研細胞分子工学研究部門上級主任研究員の大石勝隆氏と人間情報インタラクション研究部門主任研究員の甲斐田幸佐氏、茨城大学術研究院応用生物学野教授の豊田淳氏、同講師の吉田悠太氏-の4人。

開発ではまず、医療機関にかかっておらず薬やサプリメントなども摂取していない45~60歳の日本人男性730人をPSQIで評価。このうち睡眠に問題のない50人、睡眠に問題がある50人を抽出して起床後の唾液を採取した。

唾液から検出された683種類の代謝物のうち、半数以上の被検者で検出された435の代謝物のデータを解析したところ、睡眠の良・不良を判別できる六つの代謝物を発見。これらを生かした判別モデルを作成すると、PSQIで判明した睡眠不良者を86.6%の確率で判別できることが分かった。

六つの代謝物はトリメチルアミンとグリセロール、馬尿酸、ホスホクレアチンなど。中でも、グリセロールは睡眠中に脂肪が分解される過程で生成される物質で、睡眠時間が増えると増加する傾向にあるという。

今回の発見によって、慢性的な睡眠不良を客観的に評価できるようになるだけでなく、PSQIでは難しいとされる日々の睡眠の状態変化についても評価できる可能性がある。

今回は中年男性を対象に実施したが、産総研などは他の年代や女性についても検証したい考え。また、これらの代謝物を計測するための試薬キットや簡易装置も開発し、睡眠のセルフヘルスケア技術としての確立を目指す。

★睡眠障害

昼間に活動し、夜間は眠るということができなくなり、日常生活に影響が出ている状態を指す。不眠症のほか、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、覚醒障害、概日リズム睡眠・覚醒障害などが含まれる。日本人では約5人に1人が睡眠について悩み、女性の方が多いとされている。原因は種類によって異なるが、不眠症の多くは加齢に加え、カフェイン摂取、寝る前の飲酒や喫煙などの生活習慣が影響する場合がある。