食の魅力 絵画で表現 日本画や浮世絵 食材や食事シーン題材 茨城県五浦美術館

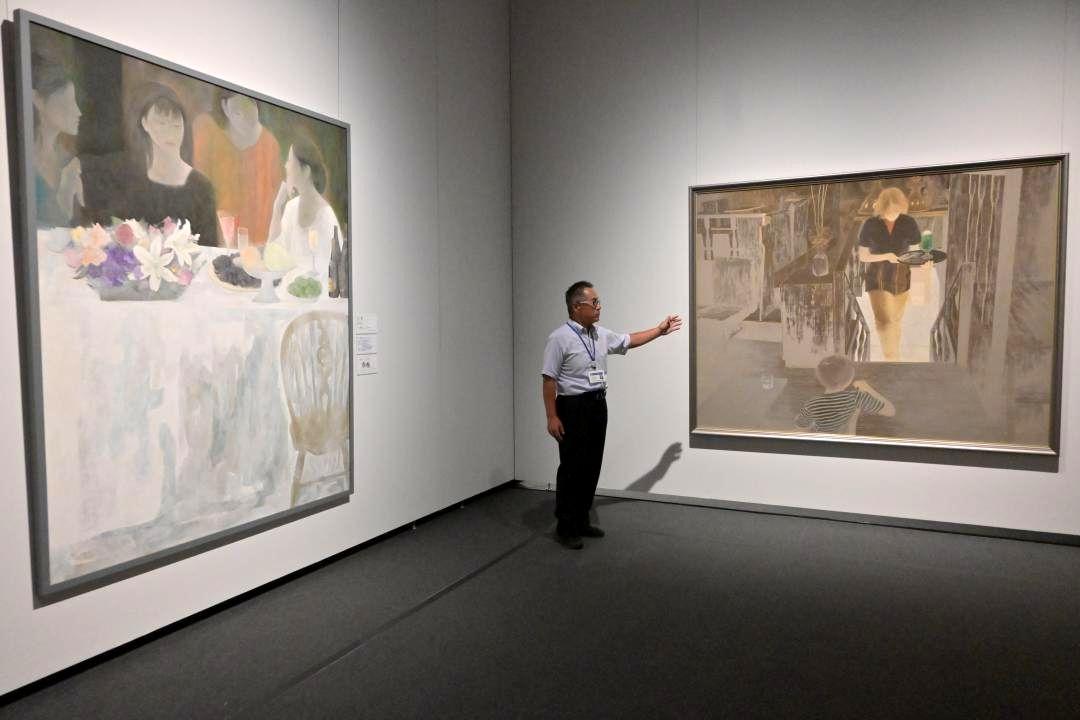

恵みをもたらす自然環境や食材、食事シーンなど食にまつわる絵画を集めた企画展「グルメ展-食、自然、豊かなアート-」が、茨城県北茨城市大津町の県天心記念五浦美術館で開かれている。日本画や油彩画、水彩画、浮世絵など多彩な表現の絵画29点を通し、古くから育まれ今も昔も変わらない「食の魅力」に触れる。

紹介される作品は主に県近代美術館の収蔵品。展示は自然風景を収めた作品から始まる。茨城県出身の日本画家、小川芋銭は瓜が夜に動物に荒らされたり人に盗まれたりしないよう見張る「瓜小屋」を描いた。同じく茨城県出身の小林巣居人の「田園の四季(夏)」では田植えが描かれ、大正期の農村における暮らしぶりがうかがえる。

二世五姓田芳柳の水彩画「あんこう」や「鯰(なまず)」などは、魚のうろこのざらざらとした質感を漂わせる。このほかにも、歌川広重が各地の特産品を描いた「諸国名産」の初鰹(がつお)をはじめ、タケノコやカボチャ、キノコなど食材をモチーフにした絵が並ぶ。

食材が食卓に上がるまでには、育てたり調理したりする人の存在がある。小田野尚之の「クリームソーダ」はレトロな喫茶店内で鮮やかな緑色のクリームソーダが目を引く構図で、注文の到着に対する子どもの喜びが伝わってくる。

会場には江戸時代後期に出版された料理書「素人庖丁」と「料理通」計7冊も展示されている。「料理通」は料亭「八百善(やおぜん)」の主人がまとめた献立集で、谷文晁や酒井抱一など当時の文化人たちが挿絵や文章を提供した。

夏休みを意識した今回の企画展。会期中は毎日、「スマイルトーク・デー」とし、一緒に会場を訪れた友人や家族と話しながら作品を見られるようにキャプションは最小限にした。

同館学芸員の武石洋さんは「お年寄りから子どもまで幅広い世代が楽しめる展示。『何を描いているのかな』など感想を言い合いながら、自分と他の人との違いを感じてほしい」と話す。

会期は8月31日まで。月曜休館。