犯罪被害者支援条例25% 茨城県内制定11市町 関係者「差が出ないように」

犯罪に巻き込まれた被害者や遺族を支援する「犯罪被害者支援条例」を巡り、茨城県内の市町村で制定済みなのは常陸大宮市など11市町で、全体の25%にとどまることが26日までに、分かった。県警などのまとめを基に、茨城新聞が改めて取材した。全国では約5割が制定し、近隣では全市町村が制定している県も複数ある。支援関係者は「自治体によって支援に差が出ないよう、条例を制定してほしい」と訴える。

同条例は各自治体が犯罪被害者や遺族の精神面のケアや生活再建を後押しするために制定。相談対応、情報提供や助言、関係機関との調整、見舞金の支給などが規定される。

■検討中20市町村

県警警務課によると、全国では2024年4月までに約5割の市町村で制定された。県内では殺人や強盗、放火など重要犯罪の認知件数が同年に前年比18件増の249件と増加傾向にある一方、制定したのは今年4月時点で前年比5市町増の11市町と25%にとどまる。

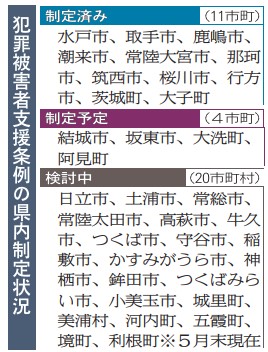

近隣の埼玉、群馬、栃木の3県は、既に全ての市町村が同条例を施行しており、茨城県の少なさが目立つ。未制定の33市町村に茨城新聞が取材したところ、来年度に制定を予定しているのが4市町、検討中が20市町村、未検討が9市町村だった(5月末現在)。

同条例を制定しない理由は、被害者などからの相談実績がない▽人手不足▽担当課が分からない▽そもそも条例を知らない-などが上がった。制定の障壁としては「見舞金の支給額(の設定)や調達方法」「自治体としての支援基準が分からない」などがあった。

■雇用の支援も

10年に県内で初めて施行した常陸大宮市は、05年に市内の山林で栃木県の女児の他殺体が見つかった「今市事件」が契機となった。これまでに1件の相談があったという。

17年には潮来市、翌18年には行方市でも施行。米領グアムの無差別殺傷事件で13年、潮来市の男性=当時(51)=が死亡し、男性の友人が始めた署名活動がきっかけとなった。

11市町の遺族への見舞金は一律30万円で、重傷病者には5万~20万円。自治体によっては公営住宅の提供といった居住支援、就職・雇用支援もある。

「二次被害」の定義は市町によって異なり、精神的苦痛やプライバシー侵害のほか、桜川市ではインターネットでの誹謗(ひぼう)中傷や報道機関による過剰な取材なども該当すると記載。那珂市は行政職員などによる偏見や配慮に欠ける言動も二次被害に当たると明記している。

■疎外感なくす

いばらき被害者支援センターの関根俊雄総務室長は「条例を制定することで支援に差が出なくなる」と同条例の重要性を強調。未制定の自治体では担当者の意欲で支援内容が変わってしまうと指摘する。

同条例の利点はほかにもあり、被害者や遺族は行政に相談する際、その都度つらい被害経験を説明する必要がなくなるという。

「まずは条例を制定し、多くの人とのつながりを自覚できる環境を備えることが大事」とも語り、被害者や遺族が社会からの疎外感を覚えないためにも早期制定が必要と強調した