《いばらき戦後80年》酷寒と飢え、強制労働 シベリア抑留の男性 生前に回顧録、次女が保管

第2次世界大戦で北方領土の択捉島に出征し、敗戦後にシベリア抑留を経験した旧七会村(現茨城県かすみがうら市)出身の男性が生前、回顧録を書き残していた。飢えと酷寒の中で強制労働を強いられた約2年2カ月の抑留体験を記録している。戦後80年を迎える中、回顧録を保管する男性の次女は「大変な苦労をしてきたということで残したんだろう」と父の思いを推し量り、子や孫への記憶の継承を考える。

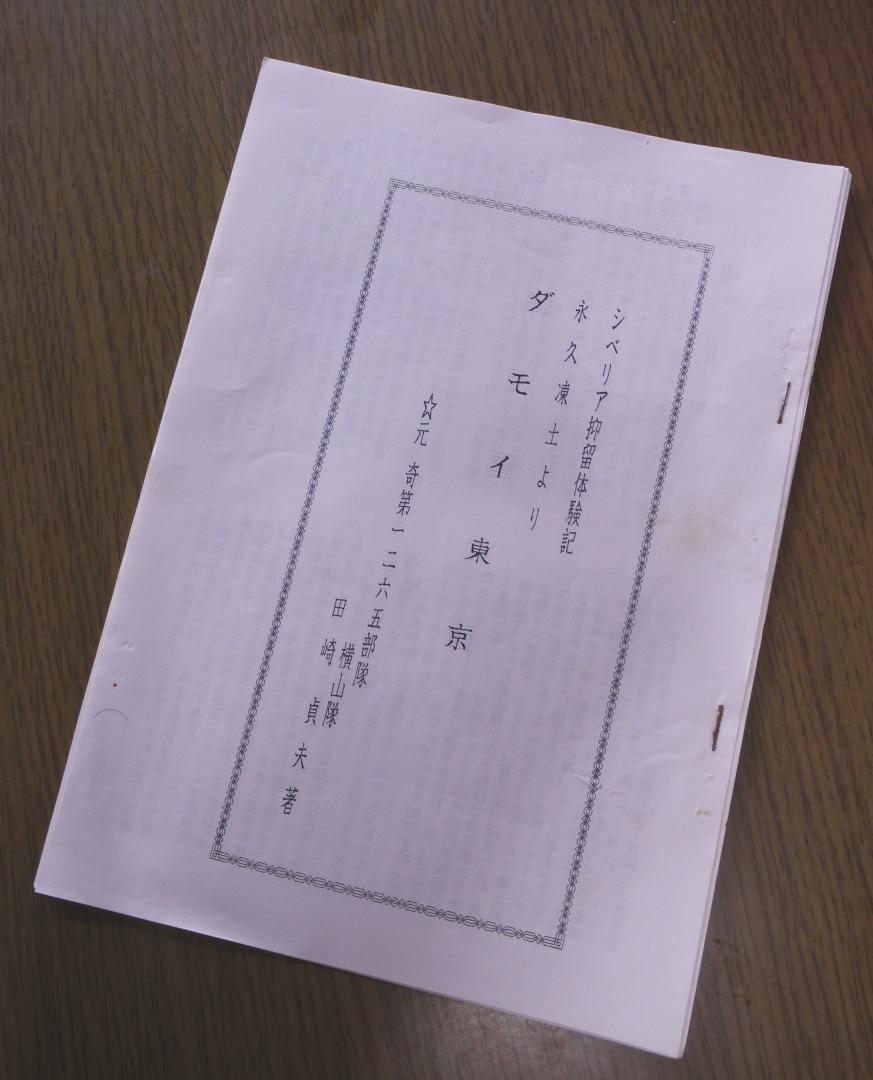

回顧録を残したのは、同市の田崎とも子さん(82)の父貞夫さん(1996年に81歳で死去)。田崎さんは約40年前に初めて見せられた。題名は「シベリア抑留体験記 永久凍土より ダモイ東京」で、B5判11ページ。「ダモイ」はロシア語で帰国の意で、復員後、断片的に記録したメモなどを参考に作成したとしている。

■生き永らえ

貞夫さんは44年6月、独立混成第43旅団砲兵隊として択捉島に上陸した。回顧録によると、同島天寧の浜辺で玉音放送を聞き、旧ソ連軍の指示で飛行場の格納庫に軟禁された後、貨物船で連行された。ソ連側は「北海道に送り届ける」と説明したが、田崎さんは上陸後、貨車へ移されて鍵をかけられ「完全なる捕虜となった」。

9月初旬に収容所に収監され、道路工事や線路の砂利詰めなどを強いられた。ノルマを果たさなければ食事の黒パンが小さくなる決まりで、ビタミン不足で夜盲症となり、草木の芽を食べてしのいだという。「命が幾つあっても足りない」と、ノルマをごまかしながら必死に生き永らえた様子をつづっている。

■苦難の果て

療養所と収容所を行き来する中、水道管の敷設作業で溝が崩落し、生き埋めになったとの記述もある。頭部に裂傷を負い、「ヨーチン」(ヨウ素製消毒薬)のみの消毒で3針ほど縫い合わせの治療を受け、「その時の痛さ苦しみは、思い出しても身の毛がよだつ」と記している。

ソ連側の指示で収容所長となり、朝の訓示で「仕事は適当にして、体を日本に持ち帰れよ」などと伝えたところ、日本語が分かる秘密警察員に察知されたこともあった。3日間の営倉生活と重労働に服し「地獄」を味わったと吐露している。苦難の果てに、日本に戻れたのは47年10月だった。

貞夫さんは帰還後、戦争傷病者の支援に尽力した。戦後80年の節目に際し、田崎さんは「私の父はシベリアに行き、過酷な労働をしたんだと見せたい」と、子や孫にも回顧録を伝えていく考えだ。

★シベリア抑留

1945年8月、旧ソ連が日ソ中立条約を破り対日参戦。中国東北部や朝鮮半島北部、南樺太、千島列島などで旧日本兵らが捕虜となり、シベリアや中央アジアで重労働を強いられた。厚生労働省の推計で約57万5000人が抑留され、約5万5000人が死亡した。