光圀の鐘音、来春復活へ 水戸東照宮「常葉山時鐘」 鐘楼門再建 近隣史跡ツアー検討 茨城

水戸城や旧県庁で時を告げ、茨城県水戸市宮町の水戸東照宮に納められている市指定文化財の銅鐘「常葉山時鐘(ときわやまじしょう)」は、鐘をつるす鐘楼が2011年の東日本大震災で被災し、鳴らせずにいた。新しい鐘楼を備えた「門」が来春完成し、近年では除夜の鐘で市民に親しまれていた厳かな鐘の音が聞けそうだ。関係者は水戸城大手門をはじめ、近隣の史跡と連携したツアーも検討している。

▽治世刻む

常葉山時鐘は太鼓に代わる水戸城の時報として、1667(寛文7)年に水戸藩2代藩主・徳川光圀が鋳造させた銅鐘。時報が太鼓に戻った1704(宝永元)年に東照宮へ納められたが、明治政府の命で1872(明治5)年から4年間、旧県庁で時を知らせた。「時計が普及していない明治期、毎日1時間ごとに突いて大変重宝がられた」との資料が残っている。その後、東照宮に再び戻った。

鐘の表面には光圀が重用した中国の儒学者、朱舜水(しゅしゅんすい)(1600~82年)の銘文と漢詩が刻まれる。

銘文は「鐘の音は君臣や民に届いて怠け心を戒め……」と中国での鐘の役割を紹介。続く漢詩で「民の声に耳を傾ければ文王(中国史上の名君)のように後世に功名がとどろくだろう」と政治手腕に期待を示す。

市歴史文化財課の藤井達也さんは「若き光圀の治世を敬愛を持って評価している。2人の関係性が分かる貴重な資料」と強調する。

▽八つの門

現代では新年を迎える鐘として親しまれてきたが、震災で鐘楼の土台や柱に亀裂が入り、落下の恐れから鳴らせなくなった。東照宮は大鳥居や社殿も被災したため、まずこれらを再建。復興の区切りとして、新たな鐘楼も兼ねた「常葉山時鐘門」を建てることにした。

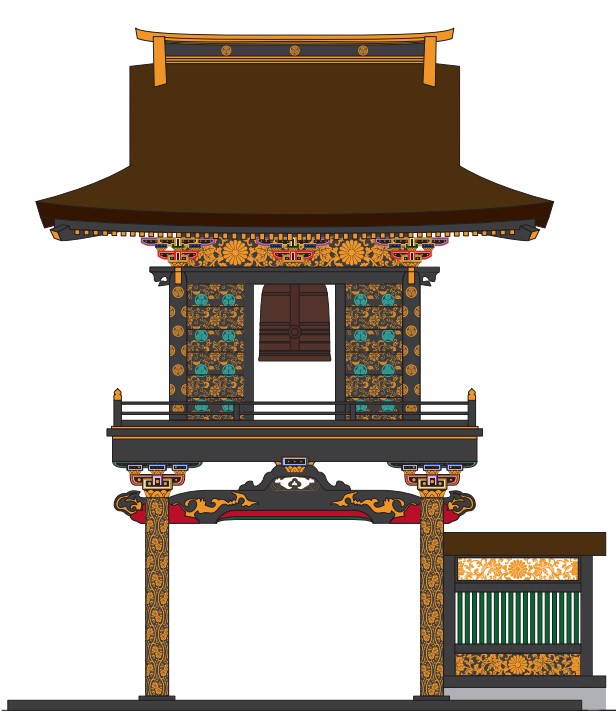

完成後は鳥居のように門をくぐって参道を進み、参拝する。高さ約10メートルで2階部分に時鐘を納める。柱や塀は黒地に金色の葵の紋をちらした華やかな図柄だ。

宮本章宮司(66)は「水戸の歴史や伝統を伝える名所として中心街を盛り上げたい。水戸城大手門など八つの門を巡るツアーも検討中」と楽しげに語る。

お披露目は来春の予定。工事は4月に始まり、6月末の手斧(ちょうな)始め式では宮大工が昔ながらの工具で木材を加工する動きを披露。門の基礎工事や柱の装飾が進んでいる。

建立を担う椎名匠店(千葉県我孫子市)の椎名正夫代表(78)は「皆さんの喜ぶ顔を想像し、祈りながら作ると仕上がりが変わる」と話す。

神社に鐘があるのは珍しいが、藤井さんは「江戸時代まで神仏習合。明治維新後に分離が進み、戦争や水戸空襲を乗り越え今に残る」と説明。400年前から城下の人々に届く鐘の音が復活する。