暑さ強いコメ、新品種期待 茨城県農業総合センター 試験育成、収量や味も十分

近年の夏の猛暑により、コメの茨城県主要品種コシヒカリの1等米比率低下が2年連続で続く中、県農業総合センター生物工学研究所普通作育種研究室(同県水戸市)は、コシヒカリと同時期に収穫可能な暑さに強い品種育成に力を入れている。新たな品種候補は「ひたち42号」「ひたち44号」の2系統あり、コシヒカリと比較し、高温下でも玄米品質が良く、食味も同等かそれ以上という。新品種の誕生に期待がかかる。

猛暑の影響で、コシヒカリの1等米比率は近年低下。県によると、2022年産の60.2%に対し、23年産46.3%、24年産48.8%(速報値)と2年連続で5割に届かなかった。生産者の作付け割合も変化がみられる。近年、主食用米全体の作付けの7割を占めていたコシヒカリは、24年産で6割台に落ちた。

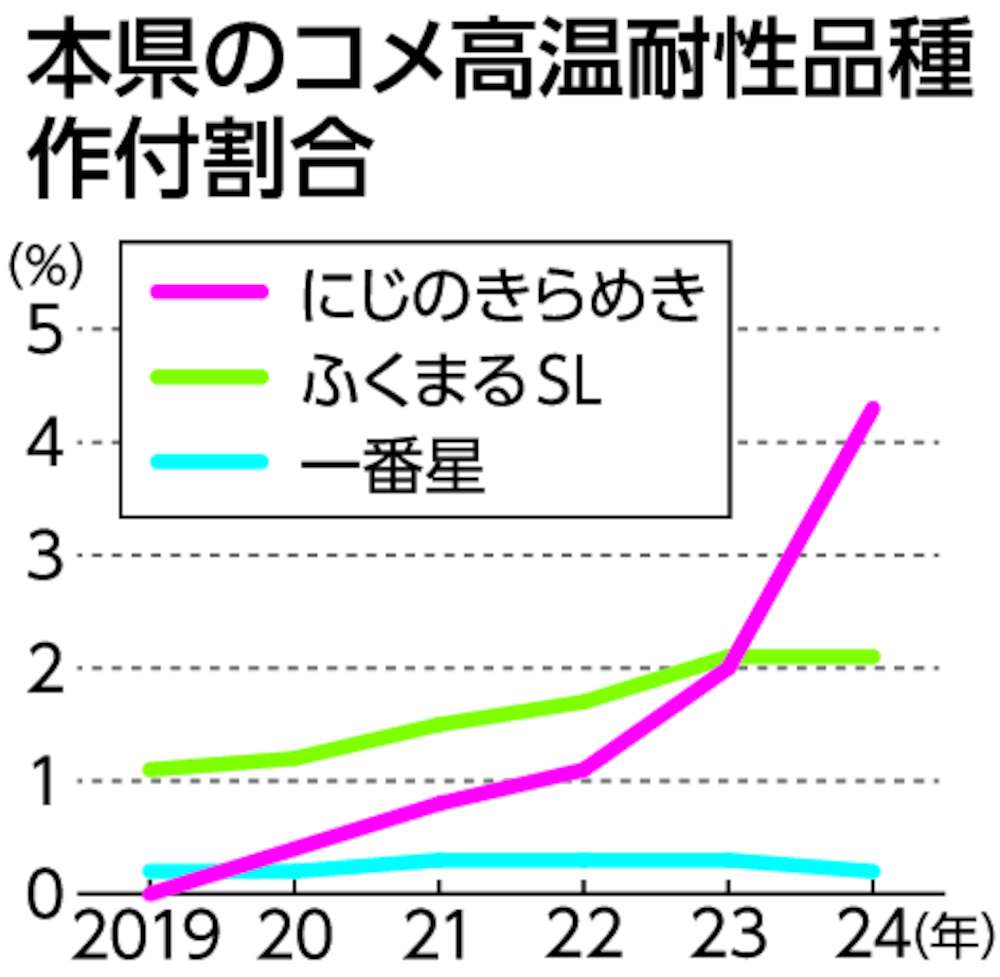

一方で、高温耐性品種の「にじのきらめき」「ふくまるSL」「一番星」の合計作付け割合は増加傾向。22年産は計3.1%、23年産は計4.4%、24年産は計6.6%(速報値)と徐々に伸びる。

■県西地区で影響調査

研究の成果でふくまるSLや一番星などを生み出してきた同研究室は、1997年ごろから高温耐性を意識した品種育成に注力。2016年から「ひたち42号」、17年から「ひたち44号」に取り組む。

高温下でも、42号は収量と食味がコシヒカリと同等なのが特徴。44号はコシヒカリより1割程度収量が多く、食味が優れることが分かっている。

同研究室は今年から、県内でも高温の影響を受けやすい県西地区で、田んぼでの現地試験に乗り出した。暑さによる品質、収量への影響を調査するという。

■3年後の登録出願へ

現地試験などを経ても、品種として登録されるのはごく一部に限られる。同研究室によると、これまでにコメの品種候補として育成されたのは今回を含め44系統に上るが、主食用米で品種になったのは6品種にとどまる。

今後、数年間の現地試験の結果をみて、42号と44号の2系統を品種化するかどうか決定し、28年の登録出願を目指す。生産者の元で栽培が開始されるのは最短で31年の見込みという。

新品種誕生、その後の普及拡大への道のりは平たんではない。それでも、鈴木雄一室長は「特に42号は暑さに強い系統。生産者には望まれるだろう」と期待。猛暑への対応に向け、研究が重ねられる。