自治体政策の支援ツール 人口増減予測や要因分析 茨城県と茨城大が共同研究

茨城大と茨城県統計課は、人口減少などの課題に対し、県や市町村が合理的な根拠に基づく政策立案(EBPM)を行うための支援ツールを開発しようと、共同研究に乗り出した。データサイエンス人材が全国的に不足する中、統計的な専門知識がなくても各自治体が自力で人口減等の要因分析や、実情に合った効果的な施策を立案、実行できるようにする狙いがある。

県は2024年度、総務省地方統計機構支援事業に採択され、地域人口に関する統計データの分析とそれらを可視化するツールを作成した。各市町村の人口推移のほか、人口増減にどのような要因が影響しやすいかを数値で知ることができ、自治体ごとの傾向を一定程度把握することが可能だ。しかし、その後の各市町村職員へのアンケートから、ツールの使い勝手がまだ難しいとする実情が浮かび上がった。

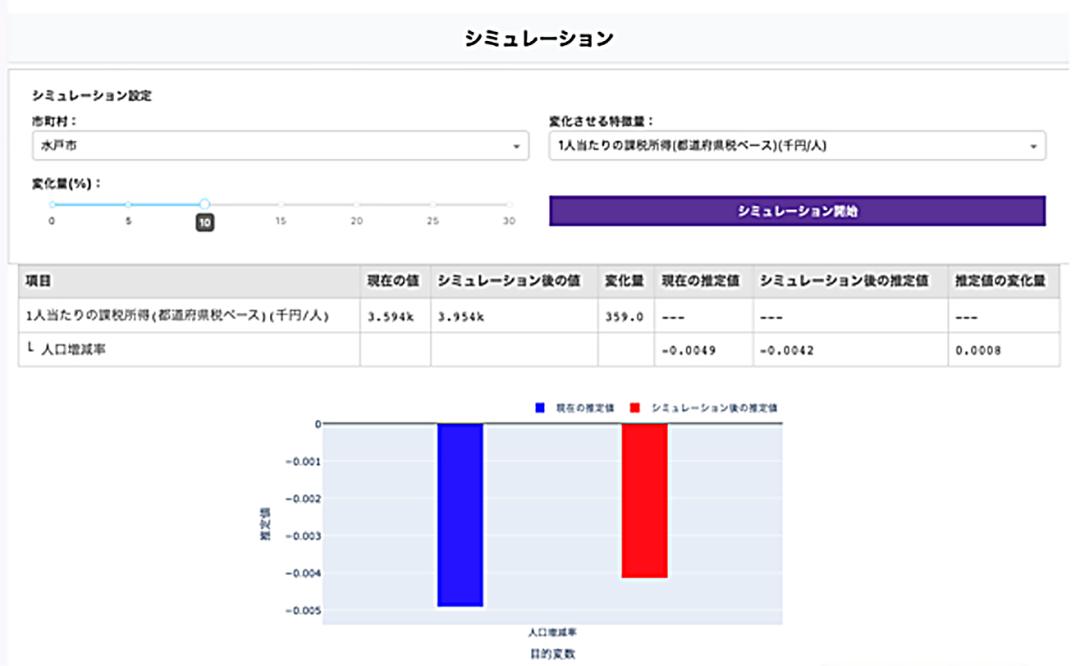

県によると、開発する新たな支援ツールは既存ツールを発展させるもので、より総合的なシミュレーションを可能にするもの。ある自治体の将来の人口増減を考える際、そこに住む人々の所得平均や自治体予算などの仮想数値を入力することで、自治体の特徴に合わせて人口増減をシミュレーションできるようにする。

所得をどのくらい増やせば人口がどの程度増えるのか、さまざまな施策の予算の有無と人口増減の対応関係など、各自治体ごとの人口変動のプラス・マイナス要因に沿って、ある程度見通すことができる支援ツールの開発を目指す。主に県・市町村職員の活用を見込んでいる。

茨城大工学部の鈴木智也教授と同研究室の学生らが県と協力し、来年3月末まで共同研究を行う。大学と県の連携により、地域データの分析による県内人流動向の把握や、EBPM支援技術の検討に取り組む。

県は、行政の最前線での活用と開発技術の普及に期待。同大はデータサイエンス教育と自治体での実習を連動させた先進的な取り組みにつなげたい考え。

県統計課の大曽根俊英主査は「既存ツールに比べて自由度が上がり、より効果的な施策に役立つと思う」と語った。