《広角レンズ》情報の真偽 眼力培う 水戸工高で実践 紙とデジタル駆使 茨城

デジタル情報があふれる現代、真偽を見極める確かな目を養う取り組みが茨城県立水戸工高(同県水戸市元吉田町)で実践されている。学校図書館を活用し、デジタルとアナログを融合させた情報収集策を学ぶ授業を展開。いわゆる「ファクトチェック」のための基礎知識を身に付けるのが狙いだ。先進的な事例として全国表彰されるなど注目度も高く、授業を担当する山本茂男教諭は「ファクトチェックは人生で必須のスキル。確かな情報を収集し、活用する力の定着を図りたい」と語る。

同高は2022年度から、情報活用能力の習得に向け、タブレット端末などデジタルツールに加え、学校図書館を生かした授業を展開。全6学科の「総合的な探究の時間」で、1年生を対象に実践されている。

テーマは「社会の課題をITで解決しよう」。日常生活で気になることや改善したいことを各自が設定し、アプリ開発などを通して課題解決に取り組む。

■ファクトチェック

デジタルツールや交流サイト(SNS)の普及で、偽・誤情報など不確かな情報の拡散が社会問題となっている。そのため、データや情報を調べて真偽を検証する「ファクトチェック」が重要視されている。

授業では、課題解決に向けて情報を収集し、活用する過程に着目。「情報を集める段階で、信頼できる情報を取捨選択する情報活用能力が大事になる」と山本教諭。ウェブ検索と図書資料を併用する「デジタルとアナログのベストミックス」を推奨する。

図書館での資料の探し方など、引用や参考にする際の注意点も指導し、確かな情報を導き出すスキルを磨く。前学校司書で外部講師の勝山万里子さんは「図書館は情報の拠点。図書館を使える力が身に付けば、学習の基盤となる情報活用能力の育成につながる」と強調する。

■補完

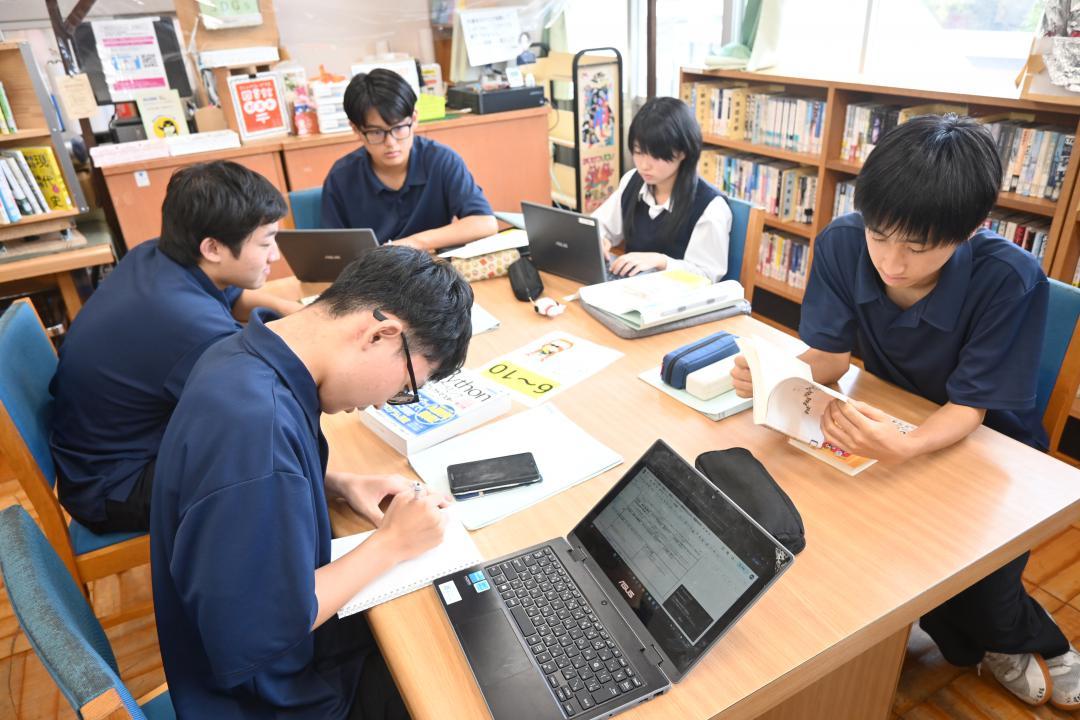

今月12日の情報技術科1年の授業では、生徒らがタブレット端末で検索した情報に加え、専門書や解説本などの図書資料も使って情報を集めた。デジタル・アナログ双方から得た情報を基に課題解決の仮説を立て、活用するIT技術のイメージを膨らませた。既にアプリの試作品を完成させた生徒は、機能改善や性能アップのための情報収集に努めた。

大森海澄さん(16)は「忘れ物の解消」を課題に設定し、忘れ物をした際に通知で知らせるアプリ開発を計画。ウェブで調べた情報を専門書で補完しながら、仮説や考察を経て、試作品の開発にこぎ着けた。

「目が不自由な人を助ける道具」の製作を目標に掲げる郡司直季さん(15)は、生成人工知能(AI)など複数のデジタルツールを駆使し、設計図を作成。手法や手順を検証しながら試行錯誤の末、装置を完成させた。

2人とも新たな事象に向き合う入り口として「確かな情報を得る大切さ」を実感したという。

■最大限

同高は、これまでの活動実績が認められ、情報活用能力を培う授業の実践校を表彰する「情報活用授業コンクール」(全国学校図書館協議会主催)で優秀賞に輝いた。学校図書館の機能を最大限活用した授業を通して「確かな情報の収集につながっている」「紙とデジタルのベストミックス化が図られている」ことなどが高く評価された。

同高では、3年生になるとより専門性の高い研究に挑戦する。情報過多の中、確かな情報を見分ける目が求められるといい、山本教諭は「早い段階からファクトチェックの意識と技術を身に付ける意義は大きい」と話した。