外国人対応を強化 茨城県内公立小中校 8市町村に日本語支援員 オンライン指導も

全国的に外国人の児童生徒が増える中、茨城県教育委員会は本年度、公立小中学校が円滑に受け入れるための体制強化に乗り出した。日本語の指導が必要な児童生徒が多い県内8市町の50校程度に、日本語支援員を配置。学びの機会を確保するため、これ以外の学校にもオンラインで指導できる体制を整えた。

日本語支援員を配置した県内8市町は大洗町、土浦市、古河市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、境町。計約50人の支援員を配置した。支援員は教科指導を通じ、学校生活や授業理解を助けるため、日本語の簡単な単語や会話などを教える。支援は基本的に週5日、各日少なくとも授業1こまで実施。児童生徒の予定や進み具合に合わせ柔軟に対応しているという。

支援員が配置されない公立小中学校では、オンラインで指導に当たる。筑波大に委託し、学生が中心となって、週2こま程度、独自の教材を使いながら話題や場面に応じた日本語の指導を行う。5~7月は17市町村の小5~中3の計42人が利用した。

県教委は昨年度、ブラジル人が多く住む常総市をモデル市に指定し、市内の公立小中4校に支援員を配置。増える外国人の児童生徒をどのように支援していくか方策を探った。

一方、県立高には本年度、支援員を派遣するほか、言語能力などに応じた習熟度別学習を行ったり、生徒のキャリア支援に取り組んだりしている。来年度は日本語支援などを充実させた「重点校」や「支援校」を増やす予定だ。

全国の公立学校に在籍する外国人の児童生徒は右肩上がりで増え、昨年度は13万8714人に上った。

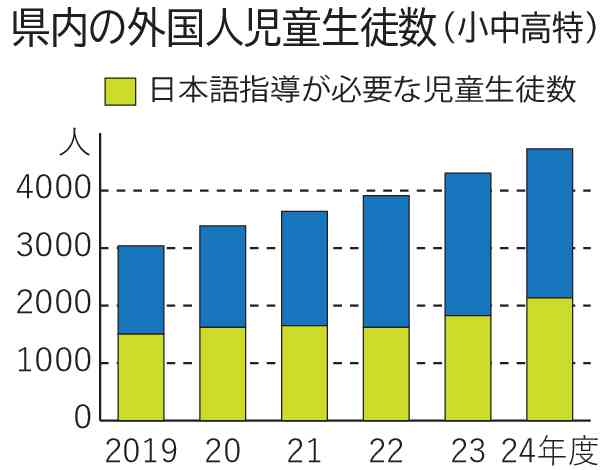

県教委によると、県内の小中高と特別支援校に在籍する外国人の児童生徒は昨年度4730人(このうち日本語指導が必要な児童生徒2133人)。5年前の2019年度3042人(同1505人)の1.55倍(同1.42倍)に増えた。

本年度は、小中学生で4285人(同2164人)が在籍し、10年前の2倍超。高校生は871人(同331人)おり、5年前の約2倍になっている。

市町村別では日本語の指導が必要な児童生徒が集中するのは県西・県南地域。水戸市や日立市、神栖市などでも一定数、在籍していることから、幅広い地域で対応が必要になっている。

県教委義務教育課の担当者は「来日して間もない場合などがある。言葉に困っている一人一人に応じた支援をすることで茨城に来て良かったと思ってもらいたい」と話した。