茨城県、霞ケ浦ウナギ復活へ放流 試験育成、効果実証も 補正予算案に経費計上

茨城県は、天然ウナギの資源回復のため、霞ケ浦と北浦に稚魚のシラスウナギを放流する事業に乗り出す。併せて県水産試験場内水面支場で稚魚から育てて放流し、追跡調査で効果を明らかにする。夏の高水温の影響でワカサギなどの水揚げが激減する中、高水温に強いウナギが新たな漁業資源となることを実証する。漁業者による放流はこれまでもあったが、県による本格的な放流は初めて。関連経費3800万円を本年度一般会計補正予算案に盛り込み、開会中の県議会に提出した。

放流するのは、同県行方市の霞ケ浦漁業協同組合ときたうら広域漁業協同組合の2漁協。12月~来春までに利根川に遡上(そじょう)した稚魚を購入して放流するが、県が購入費を全額補助する。出荷は放流から3年目以降を見込んでいる。

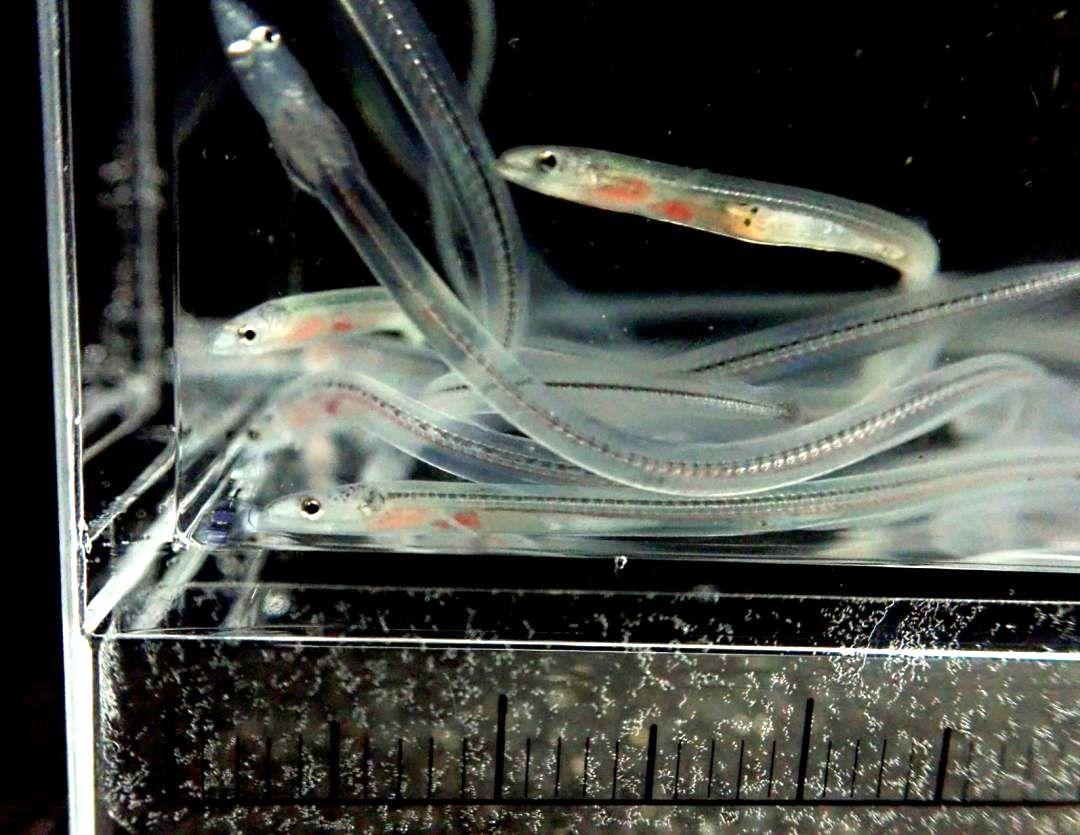

併せて県は来年1~2月ごろ、利根川に遡上してきた稚魚を1.5キロ(約7500匹)購入し、県水産試験場内水面支場(同市)で育成試験を行う。200グラムほどの漁獲サイズに育ったら放流するが、目印となるようウナギの頭にある骨に色を付けて追跡調査し、放流効果を明らかにする。

県水産振興課によると、霞ケ浦と北浦ではこれまで、ワカサギのほか、シラウオやテナガエビ、ハゼ類が取れていた。ここ5年ほどは夏の高温が影響し、ワカサギが取れない状況が続いている。内水面支場によると、今年1~9月までに水温が29度以上になったのは計47日。同期間で計40日を超えたのは3年連続になり、ワカサギが生息しにくい環境が続く。

一方、県が新たな漁業資源に据えるウナギは比較的高水温に強く、養殖場でも水温30度ぐらいで稚魚が育てられているという。

霞ケ浦と北浦はかつて天然ウナギの一大産地だった。1961年には464トンの水揚げがあったが、2020年以降は1トン未満が続く。下流の常陸利根川に洪水防止などを目的とした水門が設置されて以降、外海から稚魚が遡上できなくなったのが一因とされる。

これまでも放流を続けてきた、きたうら広域漁協の海老沢武美組合長(73)は「天然ウナギが増えることで地域振興にもつながれば」と期待する。同課の担当者は「気候変動で取れる魚が変わってきている中で新しい資源造成に努めたい。天然ウナギが霞ケ浦北浦の新たな名物になれば」と話した。