個別避難計画作成30% 茨城県内、市町村で開き

災害時に支援が必要な高齢者や障害者らの避難手順をまとめた「個別避難計画」について、茨城県全体の作成率が4月1日時点で30%にとどまることが分かった。市町村別では8市町が100%なのに対し、10市町は10%未満と大きな差がある。県は作成促進の課題として、制度の認知不足や対象者の理解、市町村職員の不足を挙げる。

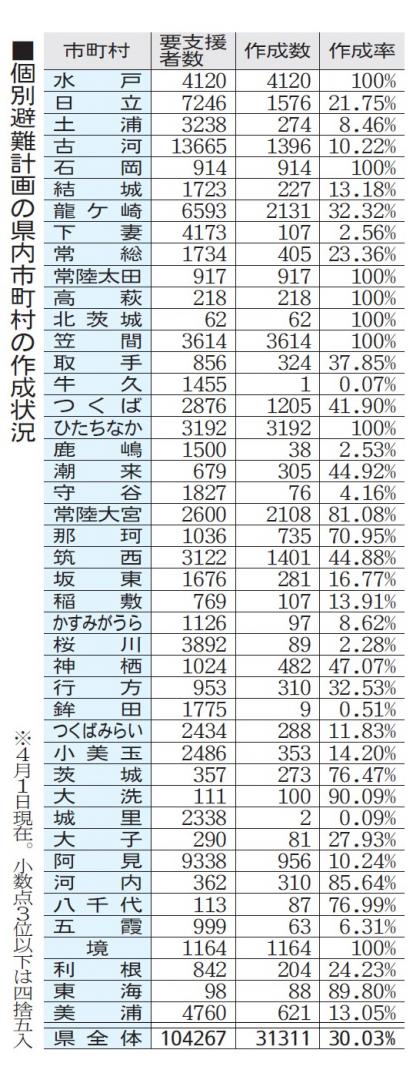

消防庁と内閣府のまとめによると、茨城県の要支援者は10万4267人。うち計画を作成しているのは3万1311人。計画作成がゼロの市町村はなかった。

作成率の全国平均は14.0%で、都道府県別では香川63.5%がトップ。大分49.0%、高知39.9%と続く。茨城県は9番目に高く、関東では栃木38.4%に次ぐ2番目だった。

県内の市町村別で見ると、作成率100%は水戸▽石岡▽常陸太田▽高萩▽北茨城▽笠間▽ひたちなか▽境-の8市町。一方で10%未満にとどまるのは牛久▽城里▽鉾田▽桜川▽鹿嶋▽下妻▽守谷▽五霞▽かすみがうら▽土浦-の10市町。

計画づくりを促進するのに課題となっているのは、制度の周知だ。県福祉政策課は制度を知らない人や関心がない人がいるとし、「計画を作成するかの意向確認に、警戒して答えないケースがある」と指摘する。

要支援者名簿に登録する個人情報の提供を拒む人も多く、同意を得ても「避難を支援する人の確保や要支援者とのマッチングが難しい」と同課。要支援者に制度を周知し、戸別訪問して説明する市町村職員の不足も課題になっている。

牛久市は要避難者が1455人いるが、作成済みは1人のみ。担当者は多くの人が関わり要避難者ごとの情報も違うため、作成に時間を要しているといい、「今後は状況次第で対象の絞り込みや外部委託による人員確保も検討する」としている。

一方、北茨城市は昨年まで1人暮らしの65歳以上8643人を要支援者名簿に登録していたが、対象要件を絞ることで、62人全員の計画作成にこぎ着けた。市の担当者は「近隣の家族や地域から支援がある場合は登録を外し、本当に支援が必要な人を対象とした」と話した。

県は市町村に対し、洪水ハザードマップ内に住む要支援者を優先した計画づくりを指導。訪問看護のケアマネジャーや民生委員らと連携して計画作成を進め、自治会や自主防災会などに働きかけて支援者を確保するよう促している。

県福祉政策課の担当者は「(要支援者には)丁寧に説明を尽くすので、まずは制度の趣旨を理解してもらいたい」と話した。

★個別避難計画

市町村が作る要支援者名簿に基づき、個人単位で作成。計画には最寄りの避難所や支援者などを記載する。要支援者は要介護認定、難病患者、1人暮らしの高齢者らで、市町村で異なる。計画作成は2021年施行の改正災害対策基本法で自治体の努力義務となった。国は優先度の高い人の計画を26年ごろまでに作成するよう求めている。