高エネ研 ニュートリノ検出器着工 東海村で28年度観測へ 茨城

素粒子ニュートリノを観測する次世代装置「ハイパーカミオカンデ」(岐阜県飛騨市)の建設が進む中、高エネルギー加速器研究機構(高エネ研、茨城県つくば市)は4日、同県東海村村松でニュートリノの性質を調べる中間検出器の着工式を開いた。研究者や地元関係者ら約40人が参加し、検出器の運用を通した宇宙の成り立ちの解明に期待を込めた。2028年度からの測定開始を目指す。

式典で高エネ研の浅井祥仁機構長は「科学的成果を確実にする柱の一つが検出器。10年かかる測定が5年ほどでできる可能性もある」と意義を強調。来賓の山田修村長は「新たな研究成果が生まれ、村の子どもたちが科学に親しむことにつながれば」と期待した。浅井機構長や山田村長らはくわ入れし、工事の安全を祈願した。

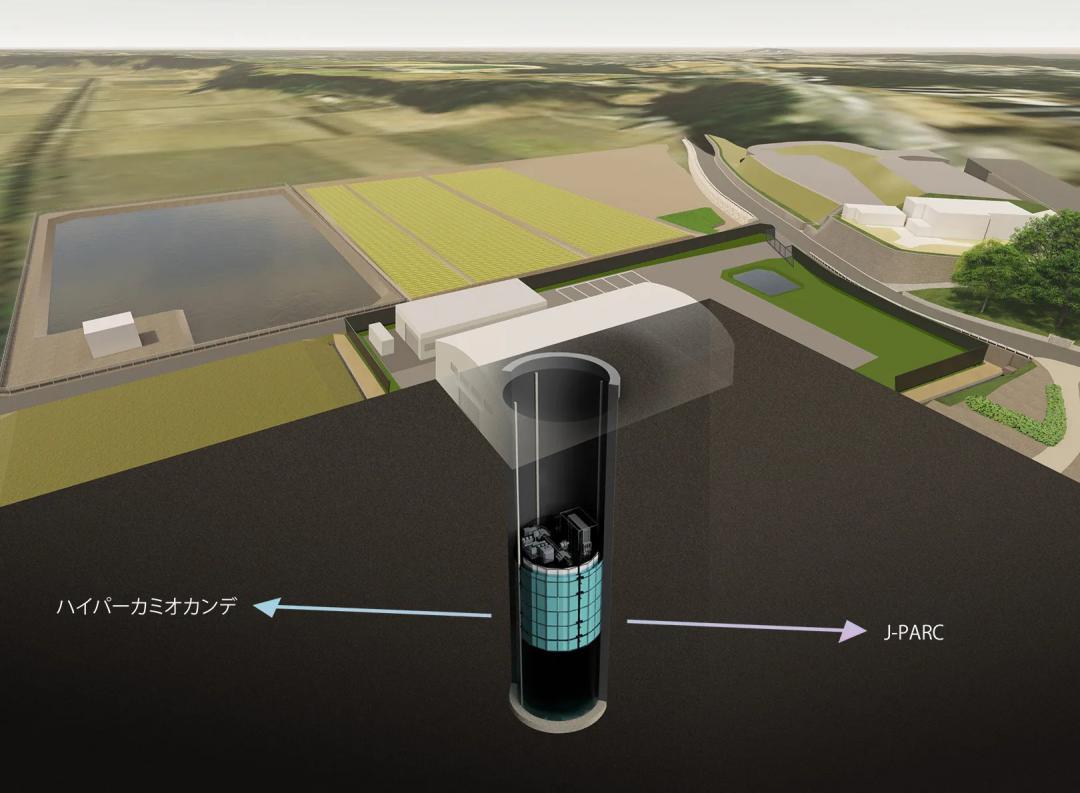

検出器は、同村村松の大強度陽子加速器施設(J-PARC)のニュートリノの発生地点から約1キロの場所に建設。深さ約50メートルの立て坑の中を上下に移動できる高さ約12メートル、直径約9メートルの検出器を設置する。計画ではニュートリノが飛行する間に変化する「ニュートリノ振動」現象を詳しく観測し、宇宙の成り立ちの解明を目指す。

仕組みは約295キロ離れたハイパーカミオカンデと同じで、ニュートリノと水が反応した際に出るわずかな光を検出する。両方の測定結果を比べてニュートリノが変化する前後の結果を分析する。ニュートリノの検出感度の向上も期待される。27年度末までに整備予定。現在、ハイパーカミオカンデ建設のほか、J-PARCのビームの増強なども進行中で、28年度の観測開始を目指す。

高エネ研素粒子原子核研究所の中平武教授は「宇宙の根源的な問いに挑むため、きょうを出発点として新たなプロジェクトを進める」と意気込みを示した。