生物多様性保全へ区域拡大 茨城県が行動計画 目標14項目

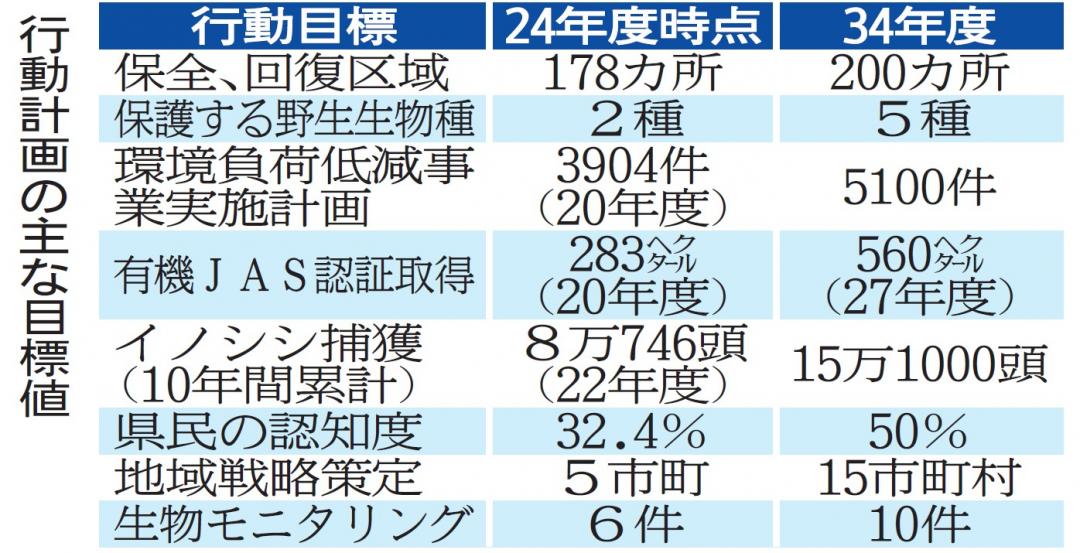

生物多様性の保全や環境改善に向け、茨城県は今後10年間の「行動計画」を策定した。2025年度から34年度までに保全区域を1割広げるほか、有機農産物の生産面積やイノシシ捕獲数を倍増させるなど、計14項目で目標値を定めた。民間事業者と連携し、県内の健全な生態系の保全やさまざまな生物が生息する環境の構築を目指す。

行動計画は、県が14年に策定した64年までの中長期計画「茨城の生物多様性戦略」に対し、10年間の短期計画として策定。①保全・回復②持続的利用③ネイチャーポジティブ経済実現④行動変容⑤基盤整備-の5項目の基本方針ごとに行動目標を定めた。

目標値では、県立自然公園や鳥獣保護区、自然環境保全地域など、生態系の保全や回復を図る区域について、現状の178カ所から1割増の200カ所まで広げる。民間事業者らが森林や緑地保全に取り組む「自然共生サイト」の整備を促すことで、生態系の改善を目指す。

鳥獣による農林水産物の被害対策も進める。13~22年度までの10年間で累計8万746頭だったイノシシの捕獲数を約1.9倍増の同15万1000頭に拡大する方針。有機農産物の生産も拡大し、有機JAS認証を取得する農地面積(27年度時点)を20年度比2倍増の560ヘクタールまで増やす。

「生物多様性」の知名度は県民を対象とした24年度モニターアンケートで32.4%だったことから、ホームページや交流サイト(SNS)などを通して情報発信し、50%まで引き上げる。県内の「生物多様性地域戦略」策定自治体は24年度末時点で、かすみがうら市や東海村など5市村にとどまっており、15市町村まで増やす。

「ツクバハコネオオサンショウウオ」などの希少種や「オオキンケイギク」などの外来種に対する生物モニタリングも強化する。対象種を現状の6種から10種に広げる方針だ。

環境省によると、温暖化など気候変動が生物多様性に与える悪影響は今後も拡大する見通し。県は10年間の短期目標を策定することで、侵略的外来種への対策や希少野生生物の保全、鳥獣被害対策など柔軟な施策を進めていく。

県環境政策課は「まずは多くの県民への興味関心を促し、社会全体で保全につなげる施策を展開していきたい」としている。