《連載:つなぐ 東日本大震災14年》(下) 災害は突然 迅速に対応 北茨城・元消防長、沢田さん

「災害は本当に突然で、なんでもないところから始まる。プロとして『切り替えスイッチ』を常に持っていてほしい」

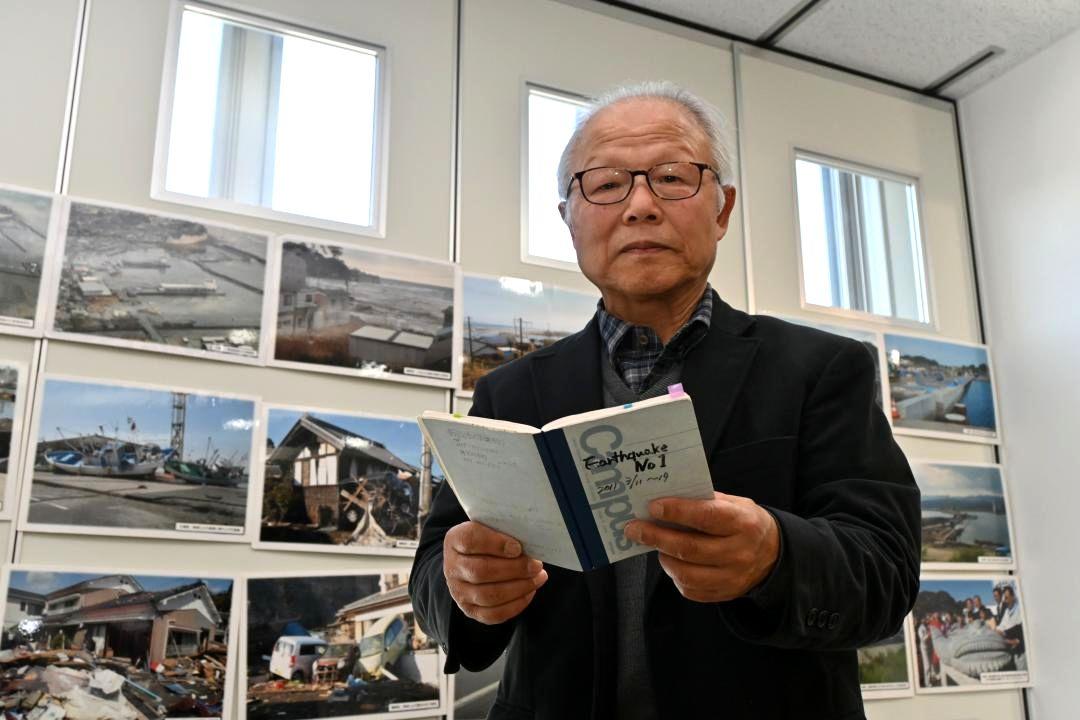

茨城県北茨城市消防本部の消防長として東日本大震災の現場対応に当たった沢田清さん(72)は一線を退いた後、2017年度から同県茨城町長岡の県消防学校に出向き、消防士の卵の初任科生たちに、当時の経験や教訓を伝えている。毎年、前期と後期で年2回講義を行い、これまで1300人以上が耳を傾けてきた。

本年度も毎回100分間かけて、自身の経験や教訓を話した。日常が一変し、街に津波が押し寄せる映像や、被災した市内の写真などを示し、消防としての活動を説明した。

国内では毎年のように自然災害が発生。「かつて防災は特別に準備する意識だった。今は日常的に災害が起きている。考え方は変わっている」

11年3月11日。同市は震度6弱の揺れの後、最大6.7メートルの高さとなる津波が沿岸部に襲来した。沢田さんは発災時、同市中郷町下桜井の旧消防本部にいた。揺れが収まると、すぐに市役所の災害対策本部に向かった。

市役所で1週間、さらに同本部で2週間寝泊まりを続けながら、人命救助や災害支援部隊の要請、救護所設置、被災医療機関の患者の転院搬送、東京電力福島第1原発事故による福島県からの避難者のスクリーニング検査などに、目まぐるしく対応した。当時の状況をメモしたノートが今も残っている。

阪神淡路大震災といった過去の事例や放射線への対応など、過去に学んだ知識を総動員した。停電からの復旧後に漏電などで起こる「通電火災」を予見。電気の復旧が予告されたタイミングで、消防幹部に備えを呼びかけた。断水で消火栓が使えないため、川などの「自然水利」や防火水槽を使うことを念頭に置いた。通電火災は2件あったが、迅速に対応できたという。空振りでも被害の可能性をつぶしていった。

「走りながら次に起こり得ることを考え、先手を打った。後手に回った瞬間、崩壊する」と思っていた。決断を迫られる中、支えとなったのは頭の片隅にあった訓練や研修の記憶。講義を聞く初任科生の姿に「災害にぶち当たった時、おそらく話を思い出す」と断言する。

震災後は、海に近く老朽化していた旧消防庁舎を高台に移す事業を担い、完工を見届けた。

同校で9年間講義をする中で、変化も感じている。当初の初任科生は震災の経験を鮮明に覚えていたが、現在は幼少期に震災を経験した若者たちになった。

講義の内容も変え、映像も多く使って状況を伝える。震災から14年たつが、被災地の復興は長期にわたり、同原発事故の影響、災害関連死などの問題は続いている。初任科生たちに「過去の災害でない。まだ終わっていない」と語りかける。

本年度、同市出身で沢田さんの講義を受けた同本部の山形優人さん(19)は震災時、まだ幼稚園の年中だった。それでも被災した街の記憶が残る。「消防が裏でこんなことをしていたのかと初めて知った。実際に災害が起きた時、自分なりにできることをして人を助ける覚悟ができた」と表情を引き締めた。

沢田さんは、災害に備えて一番重要なことの一つは、市民が自助や共助の力を付けることだと呼びかける。「市民にとって最大の防御方法は早期の避難。自分で身を守ることが大事だ」。今後も経験を伝えていく。