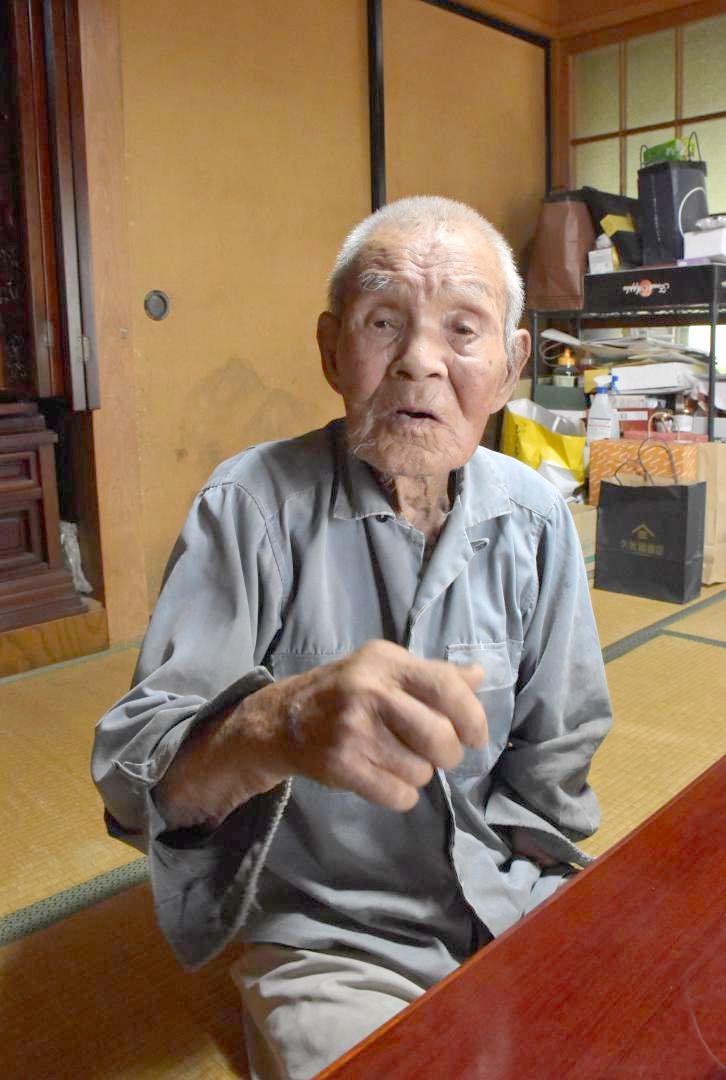

《いばらき戦後80年 証言》 水戸空襲 河合衛さん 101 (茨城・水戸市) 戦争に得なんてない 不発弾爆発、左手失う

太平洋戦争の終結から80回目の夏を迎えた。茨城県内の体験者から、戦争の記憶と平和への思いを聞いた。

東の夜空が真っ赤に燃えていた。火の雨がいつまでも街に降り注いでいた。「まるで花火のようだった」。河合衛さん(101)=茨城県水戸市=は水戸空襲があった夜を思い出し、身震いする。

1945年8月2日未明。米軍の爆撃機が水戸を襲った。街は焦土と化し、300人以上が亡くなった。被害は夜が明けても続いた。落とされた爆弾は約1100トン。田畑などに落ちて起爆しなかった不発弾が大量に残った。

河合さんは不発弾によって左手の肘から先を失った被害者だ。「戦争に得なんてない、被害ばっかしだっぺよ」。ゆらゆらと揺れる袖を見やり、つぶやく。

7人兄弟の長男だった。中学卒業後、家業の農家を継いだ。兵隊として外地に行った父に代わり、先祖代々の土地を守った。

内原町(現水戸市)の家のそばには、満蒙開拓青少年義勇軍の訓練所があった。全国から若者が集い、大陸に渡って開拓民となった。くわを担いで駅まで歩く姿を何人も見送った。

20歳になり、徴兵検査に臨んだ。「兵隊になるのが怖いなんて思いはあんめえ。お国のためだもの」。父や同年代の義勇軍の姿に感化された。合格し、群馬県の前橋飛行場に配属された。

程なく「外地に行く前に一度家に帰れ」と命令され、帰郷。空襲の日を迎えた。

夜が明け、地元の警防団の招集で水戸の片付けに向かった。市街地に近づくと、あちこちに不発弾が転がっていた。「危なくて駄目だっぺよ」。仲間と相談し、桜山で引き返した。

道中、友人に「よーよー」と呼び止められた。手には不発弾。「危ない」。反射的に遠くにたたき落とすと、爆発した。気付くと、左肘の先がなかった。「白い骨が出ていた。ショックで痛みはなかった」。友人も軽いけがをした。

「何だい、いたずらしたな」。通りがかりの兵隊に助けを求めると叱られた。応急手当てを受け、血を流しながら病院まで歩いた。「病院はけが人だらけ。腕やら足やら、ない人がごろごろいた」

玉音放送を聞き、「平和になるのかな」と期待を抱いた。戦後、片腕で懸命に生きた。農業にいそしみ、子どもたちを育て上げた。戦時中のつらさは「もう覚えてない」。

世界各地で起こる戦争に気をもむ。当事者間で解決できないのは「皆、お国のためと必死で戦うから」。広がる戦禍に「力のある人が間に入って仲直りさせるべき。戦争なんて被害ばっかしだっぺよ」。

★水戸空襲

1945年8月2日午前0時31分から同2時16分までの約1時間45分間、米軍の爆撃機B29約160機は水戸市の中心市街地に約1100トン余りの爆弾を投下した。米軍資料によると、使われたナパーム剤入りの焼夷弾(しょういだん)は、日本家屋の特徴に合わせて開発された。延焼しやすい上に鎮火しにくいのが特徴で、市内の死者は300人を超え、市内全戸の約9割に当たる1万戸余りが被害を受けた。