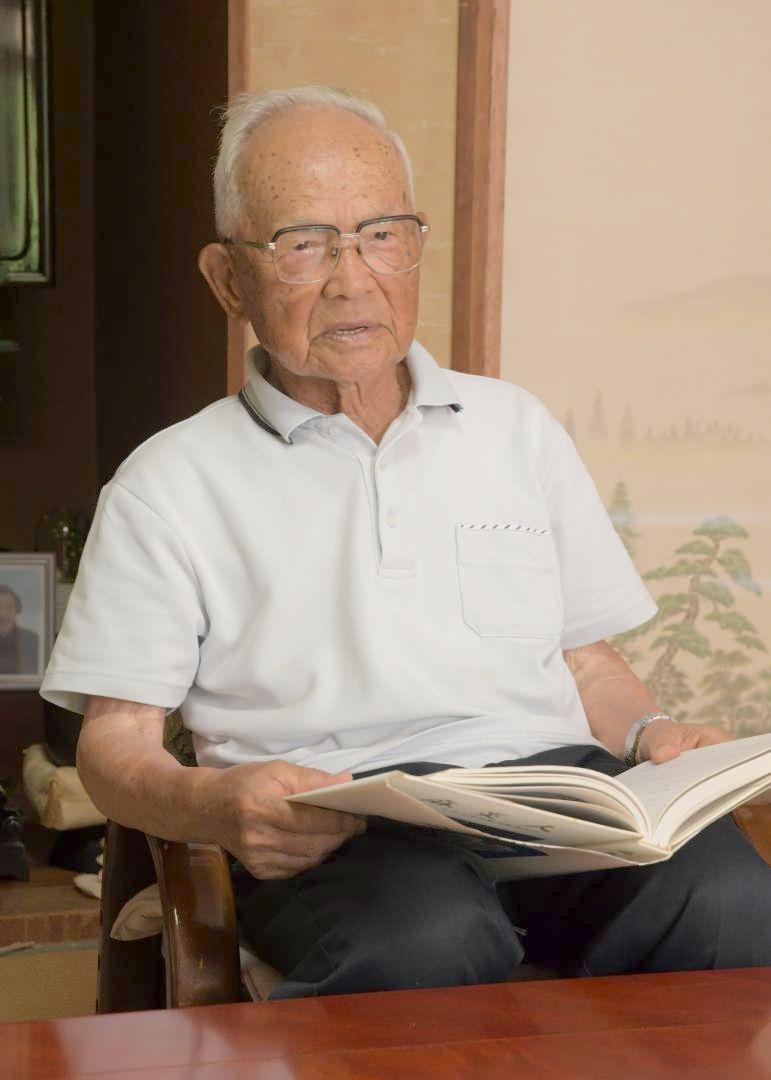

《いばらき戦後80年 証言》学徒勤労動員 仲沢春司さん 96 (潮来市) 海軍工場 友奪う空襲 焼夷弾が防空壕貫通

1カ月先のことは想像もしなかった。1945年7月16日深夜から17日未明にかけ、神奈川県平塚市は米軍のB29爆撃機130機超による空襲を受けた。死者360人以上。市内にあった海軍の火薬工場には茨城県の旧制県立麻生中(現麻生高)の生徒が勤労動員されており、1人が命を落とした。「もっと早く戦争が終わっていれば」。共に動員されていた仲沢春司さん(96)=同県潮来市辻=は今も悔しさを募らせる。

仲沢さんたち3年生104人は、同年1月に麻生町(現同県行方市)を出発。既に4、5年生は県内の軍需工場に動員されていた。「家族と別れるのは寂しかったが、お国のためにと勇んで郷里を後にした」。汽船で霞ケ浦を渡り土浦へ。列車に乗って平塚を目指した。

動員先の第2海軍火薬廠(しょう)で、生徒たちは複数の工場に分けられ配属。仲沢さんは綿と火薬を混ぜる作業に従事した。勤務は午前7時、午後3時、同9時からの3交代制。他校生や女子挺身(ていしん)隊と一緒の作業では、冗談を飛ばす生徒もいた。

休日は週1日。ある日、息抜きのために友人と海に向かうと、敵機の機銃掃射に遭った。「全員で畑に逃げて伏せた。それからは怖くて海に行かなくなった」。16歳の青春は命の危険と隣り合わせだった。

7月16日。工場から徒歩20分ほどの寮に戻ったのは午後9時ごろ。寝床に入って程なく、空襲警報のサイレンと爆発音で飛び起きた。市街地の空は真っ赤。寮にも数発の焼夷(しょうい)弾が落ちたが、どうにか消し止めた。敵機が去り一息ついたところに、工場で麻生中生が負傷し危篤になったとの知らせが届いた。

同期生らが編んだ戦後50年記念誌に、現場にいた友人が手記を寄せている。夜勤中だった、その生徒は防空壕(ごう)に避難したが、焼夷弾が天井を貫通。両脚を直撃したという。空襲の後に発見され救護所に運び込まれたが出血がひどく、17日未明に息を引き取った。

火葬までの間、仲沢さんらは交代で遺体に付き添った。ろうそくの火だけが照らす薄暗い安置所で、遺体の足が妙にねじれていたことを記憶している。

終戦に伴い動員は終了。仲沢さんたちは8月17日に平塚を出発した。同級生の死の1カ月後だった。「成績が良く、人望も厚かったのに…悔しい気持ちだけだった」。帰路、焼け野原の街を見て「二度と戦争をしてはならない」との思いを強くした。

卒業後は教員になり、中学校長を務めて退職した。現代を生きる子どもたちに対話の大切さを訴える。「争いをなくすためには相手を理解することが必要。話し合い、協力しあう平和な社会を築いてほしい」。心からの願いだ。

★学徒勤労動員

日中戦争から太平洋戦争にかけ、労働力不足を補うために行われた、学生・生徒の強制的な動員。軍需工場での勤務のほか、農作業支援などにも携わった。全国の犠牲者は原爆によるものを含めると1万人を超える。