【AI いばらきの未来図】 (第1部 効率化(1)) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(1) 人手補い業務量削減 答弁書作成や農業指導

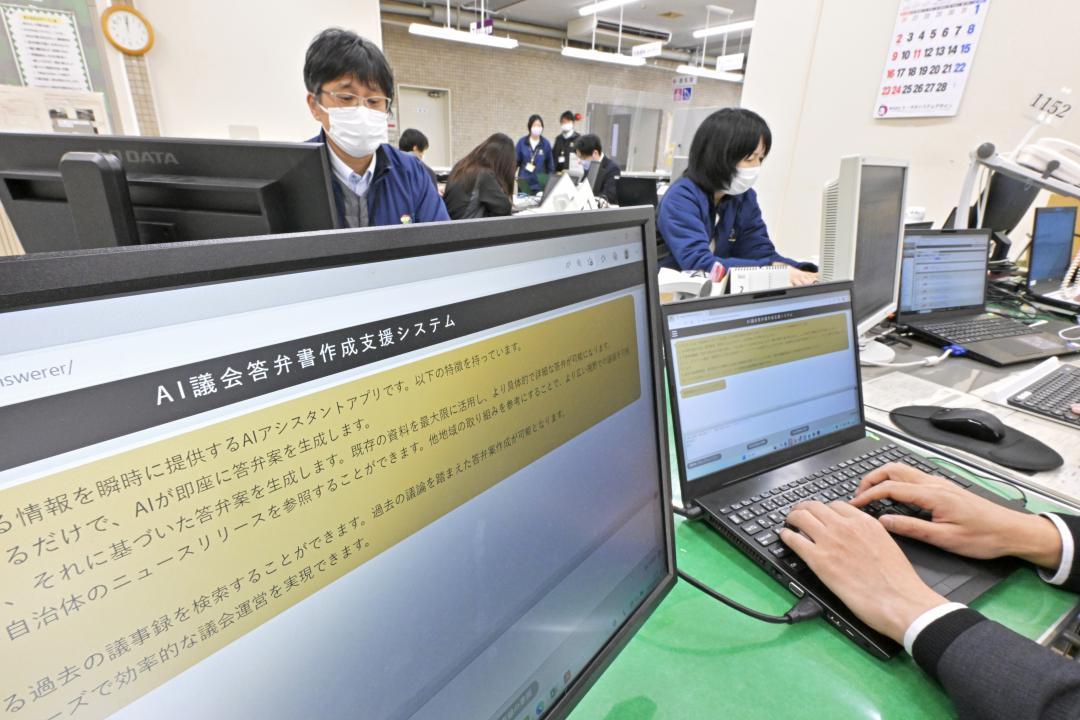

「民主主義の最前線」ともいえる地方議会の一般質問で、行政の答弁書作成に人工知能(AI)を活用する取り組みが茨城県取手市で始まった。専用の生成AIシステムを2024年9月議会から導入。チャット形式で指示を入力するとAIが想定問答の素案を作る。

例えば「スマホ教室」と入力すると、開催数や参加人数などに関する質問と回答が文章として示される。市の資料データを読み込ませれば、教室の実績などを反映した市独自の答弁に深まる。文章のニュアンスを「推進」か「検討」かにまで踏み込めるのも特徴だ。

これまで答弁書は議会前に一般質問の趣旨を担当職員が議員本人から聞き、自力で調査した上で書いていた。AIの効果を検証した職員アンケートによると、専用システムを利用した職員のうち半数以上が「50%以上の業務量削減を感じた」と回答した。

市では業務効率化を目的に、会議の議事録要約などにもAIを取り入れる。見据えるのは人口減少による職員のなり手不足だ。市の人口は05年の約11万3000人をピークに現在は約10万5000人に減った。

一方で行政の業務量は増えているという。高齢化や核家族化、人間関係の希薄化といった社会構造の変化で、家族や地域が担ってきた役割を公共が負うようになった。多発する災害への対応も増えている。

市情報管理課の岩崎弘宜課長(51)は「将来、職員数を維持できるかは不透明。限られたリソースで行政機能を維持するにはAIが必要」と強調。今後は市民対応業務へのAI活用も検討する。

総務省は人口減少と高齢化に対応する自治体行政の研究会で、AIなどを使いこなす「スマート自治体」への転換が必要と指摘。「従来の半分の職員でも自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要」と示す。

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構、同県つくば市)で農家と指導員を支える生成AIの計画が進む。昨年10月、データを学習させた国内初の農業用生成AIを開発。使い手は農家に技術指導する都道府県職員の「普及指導員」。生成AIが農薬や病虫害の詳細な情報を提供する。三重県で実証実験が始まった。

指導員の活動時間のうち指導準備は37%(農林水産省08年調べ)を占め、生成AIによる効率化で3割の時間短縮を目指す。開発の背景には国内農業を巡る厳しい現状がある。農家の高齢化は進み、個人で農業を主な仕事にする「基幹的農業従事者」は60歳以上の割合が8割に上る。

一方で毎年4万~5万人が新規就農している。桂樹哲雄上級研究員(47)は「AI活用で浮いた業務時間を新規就農者への手厚い指導に回せる」と話す。指導員自体も人手不足が指摘されており、「AIは指導員を助けるツールになる」と説く。農業用生成AIは全国10自治体に拡大する予定だ。

生成AIを活用することで業務を効率化し、働き方改革やサービス向上につなげる動きが出ている。AIが「人を補う」新たな役割を担う。

関連記事

- 《連載:AI いばらきの未来図》プロローグ(上) 付加価値生む変革者 シラウオの鮮度、精密に

2025年2月1日(土) - 《連載:AI いばらきの未来図 プロローグ》プロローグ(中) タクシー運行 効率化地域の足、利便性高まる

2025年2月2日(日) - 《連載:AI いばらきの未来図 プロローグ》プロローグ(下) 「第2の目」医師支援 情報解析、個別化医療へ

2025年2月3日(月) - 第1部 効率化(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(1) 人手補い業務量削減 答弁書作成や農業指導

2025年3月6日(木) - 第1部 効率化(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(2) 水と肥料の「専門医」 農作物、収量増に活路

2025年3月7日(金) - 第1部 効率化(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(3)火災、水害を自動検知 24時間休まず安全監視

2025年3月8日(土) - 第1部 効率化(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(4) 昼寝見守り自動記録 保育に導入、活用は途上

2025年3月9日(日) - 第1部 効率化(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(5) 共に研究 信頼の助手

2025年3月13日(木) - 第2部 創造(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(1) ドローンに最適経路 飛行ショー演出、提案も

2025年5月3日(土) - 第2部 創造(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(2) 芸術分野 活用広がる 画像生成、イメージ具現

2025年5月4日(日) - 第2部 創造(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(3) 需要予測 農家に助言 適正出荷量で収益向上

2025年5月5日(月) - 第2部 創造(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(4) 学びの場 使い方追求 対話型で問題解決糸口

2025年5月6日(火) - 第2部 創造(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(5)アバター接客 省力化

2025年5月7日(水) - 第3部 共生(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(1) 正しく使う教育重要 危険性も知り、見極めを

2025年6月15日(日) - 第3部 共生(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(2) 実社会との調和追究 人間の感性、学習過程に

2025年6月16日(月) - 第3部 共生(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(3) 自分なりの一手 検討 囲碁・将棋の実戦に反映

2025年6月17日(火) - 第3部 共生(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(4) 電力需要 急増備える

2025年6月19日(木) - 第3部 共生(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(5) 社会インフラ見据え

2025年6月24日(火)