【AI いばらきの未来図】 (第2部 創造(2)) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(2) 芸術分野 活用広がる 画像生成、イメージ具現

「自分では描けないようなデザインができた」

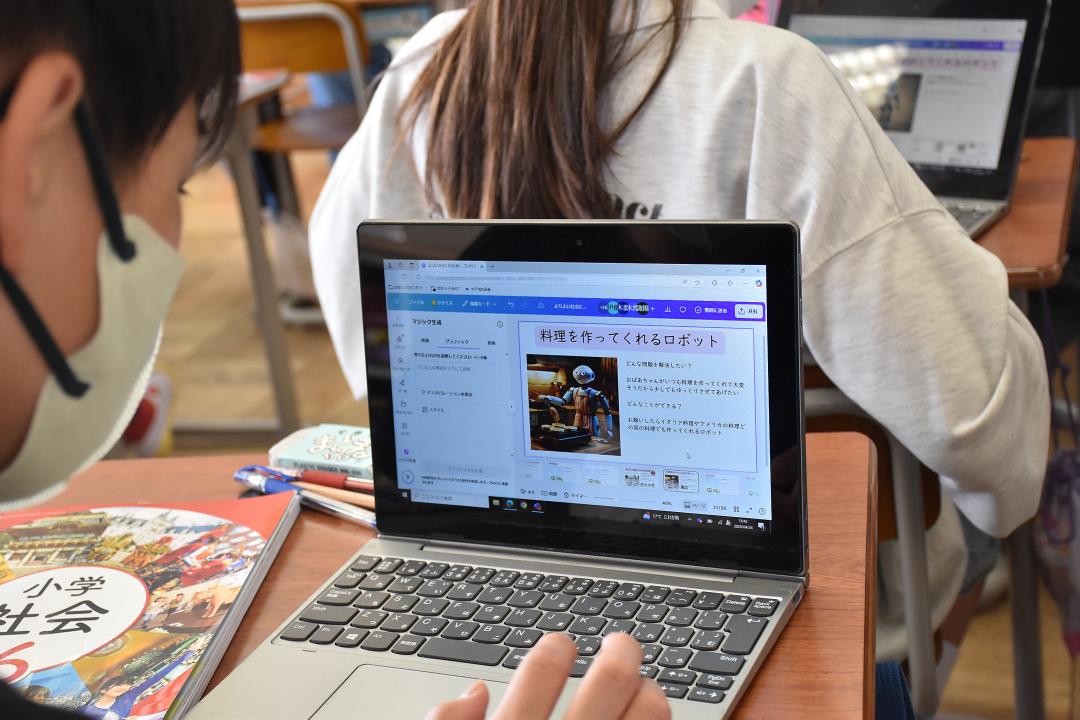

4月、茨城県日立市立大沼小で行われた6年生の社会科授業。教室で児童らの声が弾む。テーマは人権を意識した、より良い社会にするためのアイデア。人工知能(AI)で画像などを作成・編集できるオンラインツール「Canva(キャンバ)」が活用された。児童らは、学習端末の画面に映し出された出来栄えに満足そうな表情を浮かべた。

授業では、キャンバで、アイデアを象徴するイメージ画像をデザインするために「料理を作ってくれるロボット」などと言葉を入力。すると、生成AIが数秒で複数の画像を作り出す。その中から最もふさわしいと思う画像を選び、アイデアを説明する文章の横に添える。佐川煌真(こうしん)さん(12)は「すごく簡単に使えて楽しい。授業が楽しくなる」と笑顔を見せた。

「AIは子どもたちの表現や思考などを助ける存在」。6年生の担任で、キャンバ認定教育アンバサダーも務める飯山彩也香教諭(43)は指摘する。

AIが一般に普及する前の授業では、児童らが学習成果をグループでまとめて発表する際、手書きが主だった。字がきれいだったり、絵が上手だったりする子が中心になりやすかった。字や絵が苦手な子でもAIの画像生成を活用すれば伝えやすくなる。グループ内でも純粋なアイデアの中身で評価され、全員に活躍する機会ができる。

「目的の本質に沿って利用することが大切」。AIは補助的なツールとして期待できる半面、活用する場面を見定めることが重要になる。図工や美術の授業ではAIを使わずに造形的な創作活動の基礎や個性・感性を養うことも必要という。

「この数年でAIはさらに進化し、芸術分野でも活用が広がっている」

同県筑西市内で個展を開いたAIアーティスト、広瀬敦さんの言葉に実感が込もる。2023年にAIのみで描いた作品を地元で公開した。AIを活用した芸術作品は、県内でも少しずつ人々の目に触れるようになった。昨年から今年にかけ、同県水戸市の水戸芸術館でもAIを取り入れた作家の個展が開かれた。

広瀬さんによると、数年前のAIは画像生成ができたとしても、画一的な印象ばかりで完成度はいまひとつだった。それが近年は人間らしい複雑な画像までデザインできるようになった。動画生成も発展している。キーワードを打ち込んで指示すれば、要望に沿った動画がゼロから作れるようになった。

AIは今も学習し続けている。

広瀬さんは「より複雑なデザインができるようになる」と展望。一方で「できることが増えることで、著作権の問題など使う側の注意もより必要になってくる」。発展の裏にある影を見据える。

関連記事

- 《連載:AI いばらきの未来図》プロローグ(上) 付加価値生む変革者 シラウオの鮮度、精密に

2025年2月1日(土) - 《連載:AI いばらきの未来図 プロローグ》プロローグ(中) タクシー運行 効率化地域の足、利便性高まる

2025年2月2日(日) - 《連載:AI いばらきの未来図 プロローグ》プロローグ(下) 「第2の目」医師支援 情報解析、個別化医療へ

2025年2月3日(月) - 第1部 効率化(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(1) 人手補い業務量削減 答弁書作成や農業指導

2025年3月6日(木) - 第1部 効率化(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(2) 水と肥料の「専門医」 農作物、収量増に活路

2025年3月7日(金) - 第1部 効率化(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(3)火災、水害を自動検知 24時間休まず安全監視

2025年3月8日(土) - 第1部 効率化(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(4) 昼寝見守り自動記録 保育に導入、活用は途上

2025年3月9日(日) - 第1部 効率化(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(5) 共に研究 信頼の助手

2025年3月13日(木) - 第2部 創造(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(1) ドローンに最適経路 飛行ショー演出、提案も

2025年5月3日(土) - 第2部 創造(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(2) 芸術分野 活用広がる 画像生成、イメージ具現

2025年5月4日(日) - 第2部 創造(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(3) 需要予測 農家に助言 適正出荷量で収益向上

2025年5月5日(月) - 第2部 創造(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(4) 学びの場 使い方追求 対話型で問題解決糸口

2025年5月6日(火) - 第2部 創造(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(5)アバター接客 省力化

2025年5月7日(水) - 第3部 共生(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(1) 正しく使う教育重要 危険性も知り、見極めを

2025年6月15日(日) - 第3部 共生(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(2) 実社会との調和追究 人間の感性、学習過程に

2025年6月16日(月) - 第3部 共生(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(3) 自分なりの一手 検討 囲碁・将棋の実戦に反映

2025年6月17日(火) - 第3部 共生(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(4) 電力需要 急増備える

2025年6月19日(木) - 第3部 共生(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(5) 社会インフラ見据え

2025年6月24日(火)