【AI いばらきの未来図】 (第3部 共生(5)) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(5) 社会インフラ見据え

■改善重ね、安全性を追求

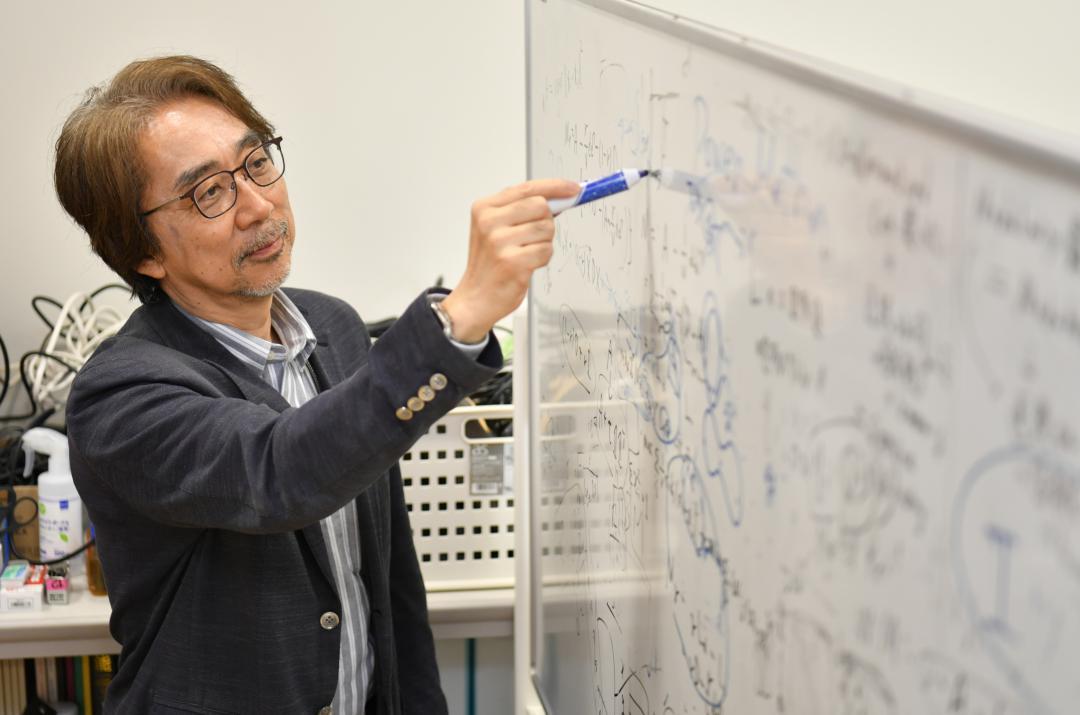

研究室のホワイトボードが難解な数式で埋まる。

筑波大人工知能科学センター研究統括の桜井鉄也教授(63)=数理情報学=によると、人工知能(AI)が特定の問題や目標を解決するための計算手順「アルゴリズム」の関数という。自身はAIが答えを導き出す計算式を日夜研究する。

急速に存在感を示してきたAIだが、実は「古くて、新しい」研究分野だ。桜井教授によると、概念自体は1950年代から存在した。以来、ブームは何回かあったが、一過性でしぼむことの繰り返しだった。

「第4次ブーム」とされる今回は全く様相が異なる。「日常的にいろんな人が使えるようになり、社会への影響が大きい」と映る。象徴が対話型AI「チャットGPT」の登場だ。「専門的なプログラムを入力せずとも、人間の言葉で指示を理解してくれるようになった」と説明する。

ブームの鍵となったのは、AIによる学習に必要な大量のデータ収集と、それを可能にしたインターネットの台頭だ。

桜井教授は「今のAIは大量のデータから自ら学び賢くなった。なぜそういう答えを出したのか、中で何が起きているのか複雑で、説明が困難になってきている」と進化に驚く。2017年設立の同センターは研究の一つに「信頼できるAI」を定める。

桜井教授も「安全なAI」を追究し、医療で大量データを生かす研究に取り組む。筑波大付属病院を含め茨城県内9病院と連携し、患者のデータを集め、病気の予兆発見や効果的な投薬に役立てる構想だ。

ただ患者の情報は病歴や通院歴など極めてプライバシーに関わる事項が多く、AIによる外部流出は避けなければならない。研究ではデータを、元の内容が推測できないよう処理した後、AIに学習させる。またAI自身に情報の秘匿などを学習させるような改善も重ね、安全性を高める。

人間の知能を超える「シンギュラリティー(技術的特異点)」や人間の仕事を奪う懸念など、脅威や不安が渦巻く。

それでも桜井教授は「生活を変えた蒸気機関や電気のように社会インフラになっていくのでは」と見据える。特に少子高齢化で人手不足にあえぐ日本では、AIによる効率化が労働力を補う。「日本は必要性の最前線。うまく活用できれば海外に発信できる」と捉える。

AIの安全について「交通安全」に例える。信号の順守などを規定した道交法や自動ブレーキなどの技術開発、運転免許、道路環境…。幾重もの対策で事故ゼロを追求してきた。「技術だけでなく国際ルールなど、人間が整備していくことが重要だ」と説く。

同センターは「人を支援するAI」を掲げる。実現のためには、使い手である私たちの方こそ問われている。(おわり)

関連記事

- 《連載:AI いばらきの未来図》プロローグ(上) 付加価値生む変革者 シラウオの鮮度、精密に

2025年2月1日(土) - 《連載:AI いばらきの未来図 プロローグ》プロローグ(中) タクシー運行 効率化地域の足、利便性高まる

2025年2月2日(日) - 《連載:AI いばらきの未来図 プロローグ》プロローグ(下) 「第2の目」医師支援 情報解析、個別化医療へ

2025年2月3日(月) - 第1部 効率化(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(1) 人手補い業務量削減 答弁書作成や農業指導

2025年3月6日(木) - 第1部 効率化(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(2) 水と肥料の「専門医」 農作物、収量増に活路

2025年3月7日(金) - 第1部 効率化(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(3)火災、水害を自動検知 24時間休まず安全監視

2025年3月8日(土) - 第1部 効率化(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(4) 昼寝見守り自動記録 保育に導入、活用は途上

2025年3月9日(日) - 第1部 効率化(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第1部 効率化(5) 共に研究 信頼の助手

2025年3月13日(木) - 第2部 創造(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(1) ドローンに最適経路 飛行ショー演出、提案も

2025年5月3日(土) - 第2部 創造(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(2) 芸術分野 活用広がる 画像生成、イメージ具現

2025年5月4日(日) - 第2部 創造(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(3) 需要予測 農家に助言 適正出荷量で収益向上

2025年5月5日(月) - 第2部 創造(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(4) 学びの場 使い方追求 対話型で問題解決糸口

2025年5月6日(火) - 第2部 創造(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第2部 創造(5)アバター接客 省力化

2025年5月7日(水) - 第3部 共生(1) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(1) 正しく使う教育重要 危険性も知り、見極めを

2025年6月15日(日) - 第3部 共生(2) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(2) 実社会との調和追究 人間の感性、学習過程に

2025年6月16日(月) - 第3部 共生(3) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(3) 自分なりの一手 検討 囲碁・将棋の実戦に反映

2025年6月17日(火) - 第3部 共生(4) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(4) 電力需要 急増備える

2025年6月19日(木) - 第3部 共生(5) 《連載:AI いばらきの未来図》第3部 共生(5) 社会インフラ見据え

2025年6月24日(火)