《いばらき御朱印めぐり》常総市 元三大師安樂寺

■縁ある3日に毎月限定版 厄よけ、疫病封じ伝承

茨城県常総市大輪町の元三大師(がんざんだいし)安樂寺は、厄よけの寺として知られている。929年、菅原道真公の息子、三郎影行が父を供養するために建立した。本尊は阿弥陀如来。江戸時代には、天海大僧正の意向で、平安時代の僧で天台宗の18代目座主、元三大師を祭るようになった。毎月3日には、元三大師にちなんだ限定の御朱印帳を販売している。

元三大師と呼ばれるようになったのは元月(1月)3日に亡くなったことから。夜叉(やしゃ)のような姿の「角(つの)大師」、鬼のような「鬼大師」に変化し、厄よけや疫病封じなどに関係する伝承がある。元三大師を祭るようになったところ、地域の厄よけとして、多くの参拝者が訪れるようになったという。

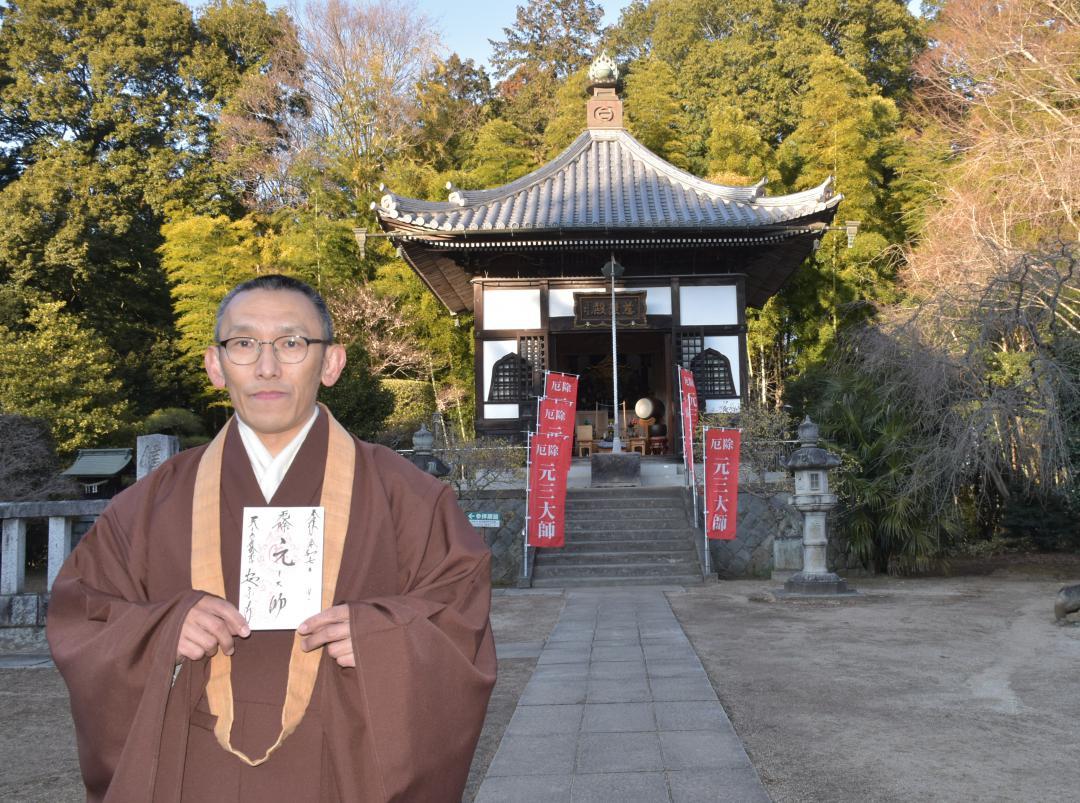

2019年、元三大師にちなんだ、初の御朱印帳を作成した。鬼大師をモチーフとした通常版と、角大師の限定版の2種類がある。限定版は毎月3日に販売する。デザインを手がけた松永博臣住職(50)は「元三大師に縁のある3日を参拝者に印象付けたい」と狙いを話す。

御朱印は、阿弥陀如来と元三大師の2種類を用意する。当初、御朱印は1種類だったが、御朱印ブームに対応するため、約8年前に松永住職が現在の形に整えた。

広い境内は極力、人の手を加えないようにしており、草花が自然の姿を見せる。タイムスリップしたような雰囲気があるため、時代劇やCMなどのロケ地として利用されている。

寺には三つの参道と三つの門がある。表参道の長寿門は厄よけ開運、東参道の福禄門は商売繁盛、西参道の子安門は子宝成就と、門ごとに通った時の御利益が異なると伝えられる。門の御利益の始まりは不明だが、江戸時代ごろまでさかのぼれるという。門の御利益は今でも信じられており、駐車場からわざわざ遠回りして御利益を得たいと門を通る参拝者も多い。

境内にはこのほか、元三大師の像が出現したと伝わる井戸「権者井(ごんじゃのい)」がある。井戸の隣にある手水(てみず)舎は、井戸の水を使用している。

松永住職は「御朱印を契機に初めて来る人がいるので、ありがたい。これをきっかけに信仰へ向かうことになれば」と話す。(鶴岡宜規)

■メモ

アクセス:常総ICから約7キロ、車で10分

住所:常総市大輪町1

電話:0297(24)1533

受付時間:午前9時~午後4時

御朱印:500円、御朱印帳は限定版・通常版ともに2500円

関連記事

- 《いばらき御朱印めぐり》日立・御岩神社 雲龍デザイン帳人気 深き歴史「目を向けて」

2020年6月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》小美玉・素鵞神社 季節で異なる祭神画

2020年7月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》古河・正定寺 雪の結晶ちりばめて

2020年8月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》龍ケ崎・龍泉寺 仏の教えを説く意匠

2020年9月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》鉾田・鉾神社 「疫病撤退」願い込め

2020年10月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立・泉神社 あらゆる縁結ぶ女神 芸術的デザインに一新

2020年11月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間・佐白山正福寺 結婚や仕事の縁結ぶ 400種超、通販でも授与

2020年12月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》結城 健田須賀神社 北斗七星で必勝祈願

2021年2月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常陸大宮、栃木・那珂川 鷲子山上神社 幸運のフクロウ階段

2021年3月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》石岡 常陸国総社宮 八百万の神々を合祀

2021年4月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》古河・鶴峯八幡宮 力強い崩し字が特徴

2021年5月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》境の伏木香取神社 トンボなど3種類

2021年10月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》大子町・鷲栖山性徳寺 ユーモラスな顔文字

2021年11月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》鹿嶋・鹿島神宮 武道の神、格式高く

2022年2月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》北茨城市・長松寺 本堂に華やかひな壇

2022年3月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》ひたちなか 酒列磯前神社 現代的な絵柄や文字

2022年4月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間・三学山不動院 不動明王をデザイン

2022年5月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》河内 勝福寺 人気集める本尊絵柄

2022年6月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常総市 一言主神社 九曜紋と笹リンドウ

2022年7月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》石岡 摩尼山吉祥院 評判 笑顔のお地蔵様

2022年8月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》高萩・八幡宮 古杉巻き付く白ヘビ

2022年9月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》城里・徳蔵寺 目の前で筆勢力強く

2022年10月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》茨城・龍ケ崎 龍ケ崎八坂神社 「選ぶ楽しさ」7種類

2022年11月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》那珂 鹿嶋三嶋神社 漢字と平仮名の2種

2022年12月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》下妻 大宝八幡宮 種類豊富 選ぶ楽しさ

2023年2月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》守谷総鎮守八坂神社 じか書きにこだわり

2023年3月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》つくばの慶龍寺 ハスに乗る観音さま

2023年4月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》水戸 水戸八幡宮 季節限定、アジサイ柄 境内には在来含む60種

2023年5月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》桜川・小山寺 流麗字体で本尊表現

2023年6月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》稲敷・大杉神社 病魔払うあんばさま

2023年7月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立 大甕神社 人気の荒ぶる地主神 七夕に「香々背男」祭典

2023年8月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常陸太田・若宮八幡宮 城跡に並ぶ大ケヤキ

2023年9月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》石岡・峰寺山西光院 八郷盆地の眺望見事 崖上に柱組み上げ本堂

2023年10月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》神栖市・息栖神社 霊泉・忍潮井にパワー

2023年11月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》大洗町 大洗磯前神社 神磯の鳥居、美しい朝日 社殿に色鮮やかな彫刻

2023年12月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》水戸市 吉田神社

2024年2月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常総市 大生郷天満宮

2024年3月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》水戸市 水戸大師六地蔵寺

2024年4月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間市 笠間稲荷神社

2024年5月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立市 艫神社

2024年6月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》つくば市 一ノ矢八坂神社

2024年9月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》 水戸市 別雷皇太神

2024年10月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》桜川市 雨引山楽法寺(雨引観音)

2024年11月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》古河市 雀神社

2024年12月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常総市 元三大師安樂寺

2025年2月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立市 神峰神社

2025年3月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》行方市 西蓮寺

2025年4月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》結城市 結城諏訪神社

2025年5月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》東海村 長松院

2025年6月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間市 常陸国出雲大社

2025年7月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》潮来市 水雲山潮音寺

2025年8月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》茨城 取手市 無量山光明寺

2025年9月6日(土)