《いばらき御朱印めぐり》茨城 取手市 無量山光明寺

■市阿弥陀如来、寿老人の2種 極楽往生と健康願う

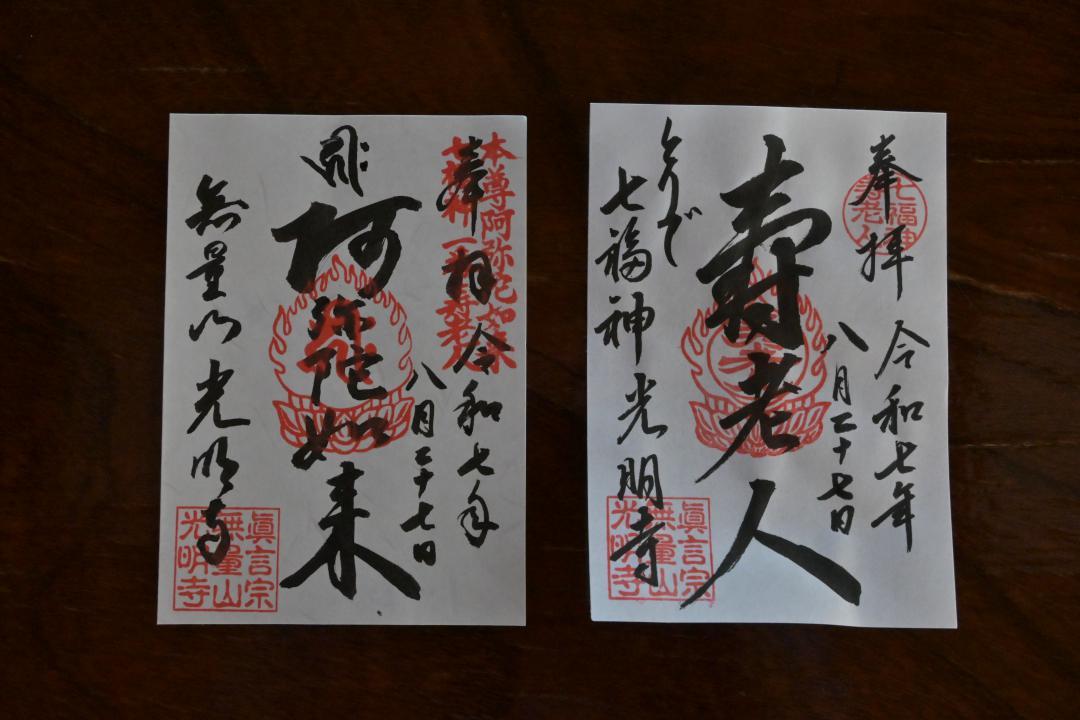

茨城県取手市桑原の無量山光明寺は来年の秋、創建から750年の節目を記念し、長年にわたって秘仏としてきた本尊の阿弥陀(あみだ)如来を開帳する。市内7寺院に設置された「とりで利根川七福神」の一つ、寿老人も祀(まつ)っている同寺は、本尊と寿老人の2種類の御朱印を頒布している。

1276(建治2)年に創建された。案内してくれた倉持武士(ぶじ)住職(49)によると、寺は市内の稲地区の高台にあったが、火事に遭ったため、16世紀に現在地へ移った。由緒については記録が残っておらず、不明な点が少なくないという。

門をくぐると、右側に除夜の鐘を鳴らすのに使われる「希望の鐘」が見える。看板に目をやると、「南天の寺」の文字。冬に赤くて丸い小さな実をつける常緑低木、ナンテンが境内のあちこちに植えられていることが由来だそうで、倉持住職は「おそらく先代の時に植えられたものだろう。『難を転じる』から、苦難を避けるという意味が込められている」と教えてくれた。

その隣に、小説家で劇作家の長谷川伸(1884~1963年)の歌碑が立つ。長谷川の戯曲「一本刀土俵入」の舞台が取手だった縁で、歌碑には「千両 万両 積んでも枉(ま)げぬ 意地も情にや 弱くなる」と、作品を通じて義理と人情を描いた長谷川の言葉が刻まれている。

奥に進むと、30年以上前に建て直されたという本堂に突き当たる。極楽往生の御利益があるとされる本尊の阿弥陀如来は「請雨(しょうう)の弥陀」として勧請(かんじょう)されたもので、倉持住職は「ここは昔から農家が多かった。土地にあったご本尊が迎えられたのでは」と推し量る。

本堂のそばには、寿老人の像も。市内寺院に祀られた「とりで利根川七福神」の一つで、健康長寿の御利益があるとされる。

御朱印は阿弥陀如来と寿老人の2種類。中央にはそれぞれ阿弥陀如来を表す梵字(ぼんじ)「キリーク」の印と、寿老人の印が押されている。毎年1月は、文字が金色の正月バージョンになる。

倉持住職は「御朱印は仏様をお迎えするもの。丁寧な気持ちで、本堂の前で手を合わせてお参りしてから受け取ってほしい」とし、「七福神めぐりで他のお寺と併せて来ていただけたら」と呼びかけた。(おわり)

■メモ

アクセス:JR取手駅から約1.7キロ、徒歩約20分。バス停「光明寺」から徒歩1分

住所:取手市桑原1133

(電)0297(72)2378

受付時間:午前9時~午後5時

御朱印:阿弥陀如来、寿老人が各500円

関連記事

- 《いばらき御朱印めぐり》日立・御岩神社 雲龍デザイン帳人気 深き歴史「目を向けて」

2020年6月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》小美玉・素鵞神社 季節で異なる祭神画

2020年7月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》古河・正定寺 雪の結晶ちりばめて

2020年8月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》龍ケ崎・龍泉寺 仏の教えを説く意匠

2020年9月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》鉾田・鉾神社 「疫病撤退」願い込め

2020年10月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立・泉神社 あらゆる縁結ぶ女神 芸術的デザインに一新

2020年11月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間・佐白山正福寺 結婚や仕事の縁結ぶ 400種超、通販でも授与

2020年12月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》結城 健田須賀神社 北斗七星で必勝祈願

2021年2月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常陸大宮、栃木・那珂川 鷲子山上神社 幸運のフクロウ階段

2021年3月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》石岡 常陸国総社宮 八百万の神々を合祀

2021年4月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》古河・鶴峯八幡宮 力強い崩し字が特徴

2021年5月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》境の伏木香取神社 トンボなど3種類

2021年10月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》大子町・鷲栖山性徳寺 ユーモラスな顔文字

2021年11月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》鹿嶋・鹿島神宮 武道の神、格式高く

2022年2月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》北茨城市・長松寺 本堂に華やかひな壇

2022年3月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》ひたちなか 酒列磯前神社 現代的な絵柄や文字

2022年4月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間・三学山不動院 不動明王をデザイン

2022年5月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》河内 勝福寺 人気集める本尊絵柄

2022年6月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常総市 一言主神社 九曜紋と笹リンドウ

2022年7月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》石岡 摩尼山吉祥院 評判 笑顔のお地蔵様

2022年8月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》高萩・八幡宮 古杉巻き付く白ヘビ

2022年9月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》城里・徳蔵寺 目の前で筆勢力強く

2022年10月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》茨城・龍ケ崎 龍ケ崎八坂神社 「選ぶ楽しさ」7種類

2022年11月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》那珂 鹿嶋三嶋神社 漢字と平仮名の2種

2022年12月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》下妻 大宝八幡宮 種類豊富 選ぶ楽しさ

2023年2月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》守谷総鎮守八坂神社 じか書きにこだわり

2023年3月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》つくばの慶龍寺 ハスに乗る観音さま

2023年4月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》水戸 水戸八幡宮 季節限定、アジサイ柄 境内には在来含む60種

2023年5月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》桜川・小山寺 流麗字体で本尊表現

2023年6月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》稲敷・大杉神社 病魔払うあんばさま

2023年7月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立 大甕神社 人気の荒ぶる地主神 七夕に「香々背男」祭典

2023年8月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常陸太田・若宮八幡宮 城跡に並ぶ大ケヤキ

2023年9月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》石岡・峰寺山西光院 八郷盆地の眺望見事 崖上に柱組み上げ本堂

2023年10月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》神栖市・息栖神社 霊泉・忍潮井にパワー

2023年11月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》大洗町 大洗磯前神社 神磯の鳥居、美しい朝日 社殿に色鮮やかな彫刻

2023年12月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》水戸市 吉田神社

2024年2月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常総市 大生郷天満宮

2024年3月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》水戸市 水戸大師六地蔵寺

2024年4月6日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間市 笠間稲荷神社

2024年5月4日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立市 艫神社

2024年6月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》つくば市 一ノ矢八坂神社

2024年9月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》 水戸市 別雷皇太神

2024年10月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》桜川市 雨引山楽法寺(雨引観音)

2024年11月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》古河市 雀神社

2024年12月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》常総市 元三大師安樂寺

2025年2月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》日立市 神峰神社

2025年3月1日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》行方市 西蓮寺

2025年4月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》結城市 結城諏訪神社

2025年5月3日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》東海村 長松院

2025年6月7日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》笠間市 常陸国出雲大社

2025年7月5日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》潮来市 水雲山潮音寺

2025年8月2日(土) - 《いばらき御朱印めぐり》茨城 取手市 無量山光明寺

2025年9月6日(土)